Wir haben hier sehr viele Informationen zusammengeführt. Wenn Du gerade nicht viel Zeit hast, empfehlen wir Dir, direkt ein neues Paradigma des Wirtschaftens kennenzulernen: Die Gemeinwohlökonomie – ökologische und faire Wirtschaft für Menschen, jenseits von „links“ und „rechts“.

Inhalte dieser Seite

Worum es hier geht

Wenn wir eine lebensfreundliche Welt für alle Menschen erreichen wollen, wird es nicht ausreichen, nur kleinere Veränderungen innerhalb des bestehenden Wirtschaftssystems vorzunehmen. Solange Geld in erster Linie dazu da ist, sich selbst zu vermehren, liegt etwas grundlegend falsch. Wir brauchen ein vollständig neues Paradigma des Wirtschaftens, bei dem soziale und ökologische Kriterien und der Nutzen für das Gemeinwohl, tatsächlich als Werte begriffen werden. Das neue Wirtschaften muss sich an die vorhandenen Ressourcen und ökologischen Systembedingungen dieses Planeten anpassen – umgekehrt wird es nicht funktionieren. Das neue Wirtschaften muss die Gleichwertigkeit aller Menschen ernst nehmen. Dies muss sich auch darin zeigen, dass das Ausmaß an Ungleichheit klar begrenzt wird.

Innerhalb des gegenwärtigen liberalwirtschaftlich-kapitalistischen Grundsystems wird das nicht funktionieren. Und auch nicht mit freiwilligen Selbstverpflichtungen. Es braucht starke, demokratisch kontrollierte Institutionen, um verbindliche Regeln zu schaffen und durchzusetzen.

Die Gemeinwohlökonomie bietet ein systematisches Handlungsmodell für ein Wirtschaften, dass dem Menschen (Produzenten*innen und Konsument*en*innen) dient und den natürlichen Ressourcen und ökologischen Rahmenbedingungen dieses Planeten angepasst ist.

Ohne eine komplette Neuausrichtung der Wirtschaftssysteme werden wir den Kampf gegen Klimawandel, Artensterben, Ausbeutung, Verzweiflungsmigration und krasse Ungleichheit nicht gewinnen können. Es ist aber nicht nur ein Kampf gegen etwas, sondern für klare Ziele: für den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen, für die Artenvielfalt, für die Würde aller Menschen und für eine lebensfreundliche Welt.

Fakten und Analysen zum globalen Wirtschaftssystem

Globalisierung – verantwortungslos und verwundbar. Die Dynamik und Folgen der Globalisierung und die logischen Grenzen des Wachstums

Business Stories

Lederindustrie in Bangladesh

Storie from GMB Akash: HELL FOR LEATHER

Mr Akash berichtet: „Bangladesh’s leather industry is worth over $ 1 billion a year and around 20,000 people are employed in the hundreds of tanneries operating along the banks of the Buriganga River in the southwest of Dhaka, the capital. Yet while this industry provides a livelihood for tens of thousands of workers and their families, the working conditions and chemicals used in the tanning process can have devastating effects on the health of the workers and a complete lack of safety and environmental regulations has caused severe pollution of surrounding waterways. Add to this the widespread use of child labour in Bangladesh’s tanneries and the whole industry became yet another dangerous and dubious sector of the national economy alongside more infamous sectors like the garment industry“

.

Kleiderindustrie

Greta Thunberg hat zu dem Thema eigentlich alles in einem Satz gesagt, was man heute – 2021 – dazu sagen muss (Twitter, 8.6.21):

„The fashion industry is a huge contributor to the climate-and ecological emergency, not to mention its impact on the countless workers and communities who are being exploited around the world in order for some to enjoy fast fashion that many treat as disposables.

Many are making it look as if the fashion industry are starting to take responsibility, by spending fantasy amounts on campaigns where they portray themselves as ”sustainable”, ”ethical”, ”green”, ”climate neutral” and ”fair”. But let’s be clear: This is almost never anything but pure green washing. You cannot mass produce fashion or consume ”sustainably” as the world is shaped today. That is one of the many reasons why we will need a system change.“ Greta Thunberg

Hier meine (unautorisierte) Übersetzung: Die Modeindustrie trägt maßgeblich zum Notstand des Klimas und der Ökosysteme bei – nicht zu vergessen die Auswirkungen auf zahllose Arbeiter:innen und Communities, die rund um den Globus ausgebeutet werden, um sich an einer schnelllebigen Mode zu erfreuen, die viele als Wegwerfware betrachten. Viele Unternehmen bemühen sich, das Ganze so aussehen zu lassen, als ob die Modeindustrie begonnen hätte, Verantwortung zu übernehmen, wobei fantastische Summen an Geld ausgegeben werden, um Kampagnen zu starten, in denen sich diese Unternehmen als „nachhaltig“, „ethisch“ oder „grün“ darstellen. Aber lasst uns eines klarstellen: Es ist fast immer nichts als Greenwashing. So, wie die Welt heute aussieht, kann man Mode gar nicht „nachhaltig“ als Massenware produzieren oder konsumieren. Das ist einer der vielen Gründe, warum wir einen Systemwechsel brauchen. (JA!)

„Wegwerfware Kleidung: Repräsentative Greenpeace-Umfrage zu Kaufverhalten, Tragedauer und der Entsorgung von Mode„: Im Durchschnitt besitzt jede erwachsene Person (18–69 Jahre) in Deutschland 95 Kleidungsstücke (ohne Unterwäsche und Socken). Das sind etwa 5,2 Milliarden Kleidungsstücke in Deutschland. Der Großteil der Kleidung besteht aus kurz- sowie langärmligen Oberteilen. … Jedes fünfte Kleidungsstück (19 Prozent) wird so gut wie nie getragen. Das summiert sich auf 1 Milliarde Kleidungsstücke, die ungenutzt im Schrank liegen … und eine weitere Milliarde Kleidungsstücke wird seltener als alle 3 Monate getragen. Konsumkollaps durch Fast Fashion – weitere Greenpeace-Analyse – macht deutlich: Fast Fashion nimmt zu. Das Gegenteil von Nachhaltigkeit bestimmt unseren Alltag. Was ist der Preis dafür?

Der grüne Knopf

„Der grüne Knopf“ ist sicherlich ein erster Erfolg. Der Staat übernimmt als Siegelträger die Gewähr für die Einhaltung von Mindeststandards durch die Unternehmen und für die Textilien, für die er dies beglaubigt. Die Kriterien sind systematisch zusammengestellt und beziehen sich nicht nur auf einzelne Produkte, sondern auf das Unternehmen als Ganzes.

Hier bekommst Du die komplette Liste für die produktbezogenen Kriterien und hier die für die unternehmerischen Sorgfaltspflichten für Menschenrechte und Umwelt in der Lieferkette.

Der grüne Knopf ist jedoch noch nicht fest angenäht. Es handelt sich nämlich um eine FREIWILLIGE Maßnahme, der sich Unternehmen anschließen KÖNNEN. Wenn Du aber die Kriterien anschaust, die dem Siegel „grüner Kopf“ zugrunde liegen und wenn Du Dir dann vorstellst, dass man diese Kriterien nach deutschem Recht weiterhin ohne weiteres verletzen DARF – obwohl man das verhindern könnte – dann stellt sich doch die Frage: WARUM IST DAS KEIN GESETZ?

Der zweite lose Faden ist, dass die Einführung wieder schön langsam und schrittweise vonstatten geht. “ Der Grüne Knopf umfasst zu Beginn noch nicht die gesamte Lieferkette. Zum Start prüft das Siegel die Produktionsstufen „Zuschneiden und Nähen“ sowie „Bleichen und Färben“. Die sozialen und ökologischen Herausforderungen sind hier besonders groß. In den kommenden Jahren wird der Grüne Knopf auf die Arbeitsschritte „Weben und Spinnen“ ausgeweitet und danach auf den Produktionsschritt „Faserproduktion und Baumwollanbau“.

(Quelle: https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/gruener-knopf-1665188)

Weitere Organisationen, die sich für faire Textilien einsetzen

Website Fair Wear Foundation / Wikipedia-Artikel zur FWF

Website Bündnis für nachhaltige Textilien / Wiki-Artikel dazu

Die vegan-fair-fashion Bloggerin Justine Siegler und Alex Niederhofer haben das nachhaltige Label Too Cool For Cruel gegründet und geben in Ihrem Blog viele Tipps für vegan-fair-fashion. Definitiv fair & bio 🙂

Noch ein Tipp zum Thema: Second Hand kaufen – z.B. bei Kleiderkreisel. Bei einer Kleidertauschparty bringt jeder mit, was er nicht mehr braucht – was übrig ist, geht in den Second Hand Shop oder zu FairWertung.

Smartphones

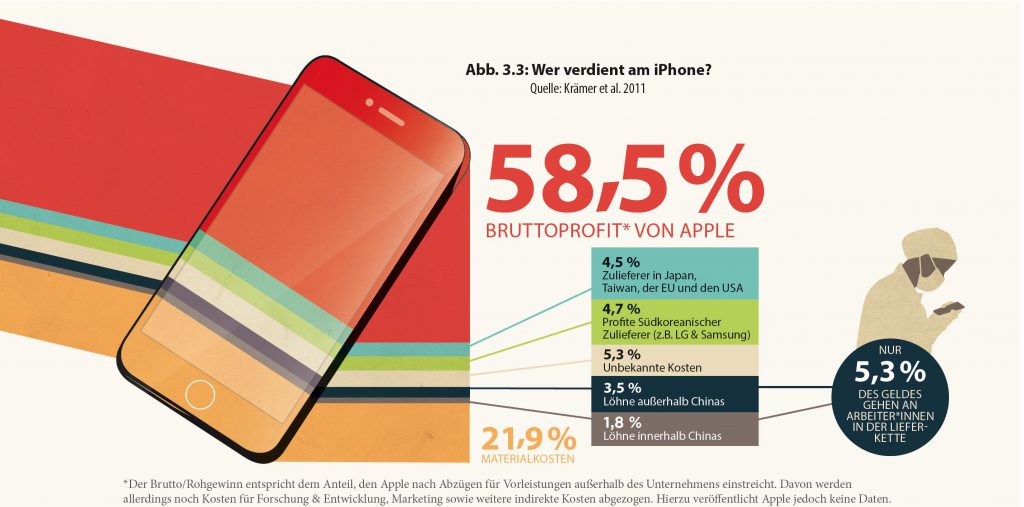

Foxconn ist der mit Abstand größte Elektronikhersteller weltweit, mit mehr als einer Million Angestellten. Zusammen mit den wenig bekannten Herstellern Pegatron,

Flextronics, Jabil Circuit, Sanmina und Celestina kontrolliert der Konzern ungefähr 80 % der Markenprodukte im Elektronikbereich. Obwohl diese Unternehmen die Elektrogeräte herstellen, bleiben sie im Normalfall weitgehend unsichtbar hinter den Markennamen, unter denen sie ihre Produkte verkaufen. Erst durch die öffentliche Berichterstattung über die Zustände bei Foxconn sowie die zunehmende zivilgesellschaftliche Kritik daran wurden sie etwas bekannter und die Arbeitsbedingungen in ihren Fabriken teilweise ›verbessert‹. Beispielsweise wurden die monatlichen Basislöhne bei Foxconn in den vergangenen Jahren von 135 auf 285 Euro angehoben, die Wochenarbeitszeit auf 60 Stunden begrenzt und in den fabrikeigenen Unterkünften 8-Bett-Zimmer als Norm eingeführt. Aufgrund

der damit gestiegenen Lohn- und Produktionskosten beauftragte Apple dann allerdings den günstigeren Konkurrenten Pegatron. Eine Untersuchung aus dem Jahr 2015 zeigt, dass in den Fabriken dieses Konzerns mehr als 60 Wochenstunden Arbeit üblich sind und über die Hälfte der Arbeiterinnen monatlich 90 oder mehr Überstunden leistet. Der Großteil der (vorrangig weiblichen) Belegschaft gibt an, ›freiwillig‹ Überstunden zu machen, weil der Basislohn nicht für die lokalen Lebenshaltungskosten ausreicht. Von Apples Verkaufserlösen in Milliardenhöhe gehen nicht einmal 5 % an die Arbeiterinnen, die das Produkt herstellen. Apple ist damit freilich nicht allein. Keiner der großen Elektronikkonzerne (zum Beispiel

Microsoft, Samsung, Sony) garantiert den Arbeiter*innen in ihrer Wertschöpfungskette einen existenzsichernden Lohn. Das ist auch deshalb möglich, weil Arbeitsrechte wie die Organisierungs- und Verhandlungsfreiheit der Gewerkschaften nicht einmal dann respektiert werden, wenn sie formal bestehen.“ Quelle: https://aufkostenanderer.files.wordpress.com/2017/06/3-digitalisierung.pdf

Sklaverei

Wie? Sklaverei? Das gibt´s doch überhaupt nicht mehr! Dann schau doch mal auf slaveryfootprint.org🙁

Sharing Economy – sozial und nachhaltig?

Wie schon der Name sagt, steht hier – zumindest vermeintlich – das Teilen im Vordergrund: Beispielsweise bieten Menschen online Mitfahrgelegenheiten an oder sie vermitteln ihre Couch per Internetplattform als Schlafplatz. Diese Formen des Teilens erfreuen sich großer Beliebtheit und schaffen bei vielen Teilnehmenden ein Gefühl von Gemeinschaft und Sinn. Und tatsächlich ist es – gerade auch ökologisch gesehen – überaus sinnvoll, Güter zu teilen und ihre Nutzung mittels digitaler Medien effizienter zu organisieren. Die Rhetorik des Teilens wird allerdings auch von vielen rein profitorientierten Internet-Plattformen verwendet, um ihr Geschäft voranzutreiben, das mit Teilen und Kooperation nur sehr bedingt zu tun hat. Einnahmen machen diese Plattformen mit Betreiber- beziehungsweise Maklergebühren sowie dem Verkauf von Werbung und Daten (siehe oben). Gegenüber nicht webbasierten Anbietern haben sie erhebliche Vorteile: Durch ihren globalen Aktionsradius können sie Gewinne weltweit abschöpfen und dabei auch von den erwähnten Netzwerkeffekten profitieren. Nicht selten haben sie in kurzer Zeit gesamte Branchen auf den Kopf gestellt, etwa AirBnB die Tourismus- oder Uber die Taxibranche. Zudem können sie sehr flexibel auf Entwicklungen und Verhältnisse vor Ort reagieren, weil sie so gut wie keine eigene physische Infrastruktur haben und benötigen. Sie arbeiten mit Ressourcen und Leistungen, die andere ihnen – und zwar größtenteils unentgeltlich – zur Verfügung stellen. Sie nutzen unsere Daten, sie nutzen unsere Autos, unsere Wohnungen, unsere Arbeitskraft und vor allem unsere Zeit. Das Teilen ist in der Sharing-Economy heute also vor allem einseitig… Hinzu kommt, dass sich diese Unternehmen häufig in neuen, bislang nicht regulierten Bereichen entwickeln. Quelle: https://aufkostenanderer.files.wordpress.com/2017/06/3-digitalisierung.pdf

Besonders drastisch lassen sich die oben genannten Effekte des Einsammelns von Gewinnen durch Maklerdienste bei Lieferando, HRS, Booking.com, Taxi-Apps usw. zeigen: Sie dominieren den Markt z.T. bereits in einem solchen Umfang, dass Pizzadienste, Hotels, Taxis usw. MITMACHEN UND einen Teil ihres Gewinns ABGEBEN müssen – und zwar in einem im Vergleich zum Anteil an der Leistungserbringung überproportional großen Umfang.

Ziele für ein nachhaltiges und faires Wirtschaftssystem

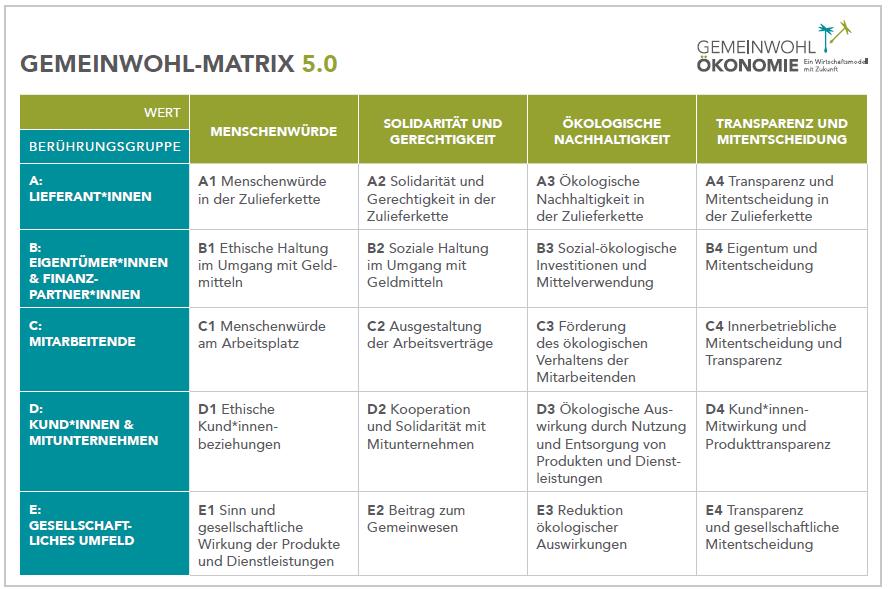

Projektion der SDGs auf die Gemeinwohl-Matrix 5.0

Die im Rahmen der Gemeinwohlökonomie entwickelte Gemeinwohl-Matrix 5.0 geht von 4 Hauptwerten aus, deren Beachtung und Erfüllung für 5 Berührungsgruppen (quasi entlang der Wertschöpfungs- und Nutzungskette) betrachtet wird.

Menschenwürde

Solidarität und Gerechtigkeit

Ökologische Nachhaltigkeit

Transparenz und Mitentscheidung

Berührungsgruppen

Lieferant*innen

Eigentümer*innen & Finanzpartner*innen

Mitarbeitende

Kund*innen und Mitunternehmer*innen

Gesellschaftliches Umfeld

Mit Hilfe der Matrix wird untersucht, inwieweit ein Unternehmen diese Werte in Bezug auf die Berührungsgruppen erfüllt.

Wenn man die SDG, also die oben genannten 17 Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung, lassen sich auf die Gemeinwohlmatrix projiziert, ergibt sich folgendes Bild:

Die Gemeinwohl-Bilanz bietet als die Möglichkeit, die Erreichung von SDGs auf der Ebene von Unternehmen und Gemeinden zu messen und zielführende Organisationsentwicklungsprozesse zu initiieren und nachzuhalten. Daher werden wir im Folgenden die Gemeinwohl-Ökonomie ausführlicher vorstellen.

Lösungsansätze für ein nachhaltiges und faires Wirtschaftssystem

Unternehmensethik

Das

Wertesystem eines Unternehmens hat nicht nur große Auswirkungen auf

das (Employer) Branding, sondern auch auf die Nachhaltigkeit der

Arbeitsgestaltung. Führungskräfte können nur dann erfolgreich sein, wenn

sie sich an den Werten orientieren, die

im Unternehmen wirklich zählen. Diesen Werten entsprechend leiten

Führungskräfte ihre Mitarbeiter.

Nicht zuletzt deshalb ist das Thema Werte ein wichtiger Erfolgsfaktor für nachhaltige Arbeitsgestaltung.

Viele interessante Anregungen zum Thema Ethik finden Sie auf folgender Webseite: https://ethik-heute.org/

Corporate Social Responsibility – CSR

Bei vielen größeren Unternehmen ist zwar ein CSR (Corporate Social Responsibility)-Programm etabliert. Die Herausforderung, explizite Unternehmenswerte glaubwürdig zu vertreten, wird jedoch täglich größer. Angesichts der aktuellen politischen und gesellschaftlichen Entwicklung interessieren sich die Menschen sehr dafür, ob sich ein Unternehmen von kurzfristigen Vorteilen leiten lässt oder für die Gesellschaft relevante Werte vertritt. Das Thema Werte tritt immer mehr in den Fokus der Öffentlichkeit und auch der Stakeholder. Für Unternehmen bedeutet dies eine Chance, sich durch eine konsequente Ausrichtung an Werten positiv zu positionieren.

Alternative Wirtschaftsmodelle – ein kurzer Überblick

Den

Kapitalismus weiterdenken: Artikelserie der Süddeutsche Zeitung

Ethischer Profit – Die

Gemeinwohl-Ökonomie von Christian Felber

- Marktwirtschaftlicher Ansatz, bei dem der Gewinn nicht Zweck, sondern Mittel für das Gemeinwohl ist.

- Die Gemeinwohlmatrix ermöglicht eine Bewertung von Unternehmen und letztlich auch Produkten nach deren Auswirkungen auf das Gemeinwohl.

- 2015 unterstützten 1831 Unternehmen diesen Ansatz zumindest ideel.

- Mehr zur Gemeinwohl-Ökonomie findest Du im nächsten Absatz.

Der Staat im Aufsichtsrat: Der Aktiensozialismus von Ciacomo Corneo

- Marktwirtschaft bleibt erhalten, Privateigentum wird eingeschränkt

- Der Staat hält 51% an den Konzernen und sorgt als Bundesaktionär über einen Aufsichtsrat für eine hohe Kapitalrendite, die den öffentlichen Haushalt stärkt

Radikal schrumpfen: Die Décroissance (Wachstumsrücknahme) von Sege Latouche

- Die Wirtschaft soll wieder schrumpfen. Dazu sollen die Menschen auf

Konsum verzichten und sich freiwillig auf das Notwendige beschränken.

Den Raubbau beenden – eine Ökonomie der Natur von Barbara Unmüßig

- Der Staat muss Grenzen des Verbrauchs setzen, weil der Einzelne und „die Wirtschaft“ das nicht freiwillig tun werden.

- Dafür braucht es a) einen gesellschaftlichen Konsens, dass wir dringend und radikal umsteuern müssen, b) ein Stoppen des Kapitalismus und c) neue soziale, technologische und ökologische Experimente.

Geld für alle – das bedinungslose Grundeinkommen (BGE) von Götz Werner

- „Es ist ein Denkirrtum zu meinen, Arbeit sei das, was gut bezahlt wird. Erst wenn der Mensch ein Einkommen hat, kann er für andere tätig werden. Einkommen ermöglicht die Arbeit.“

- Mehr zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen: / https://www.mein-grundeinkommen.de/ (hier ein Vorabdruck des Buchs von Michael Bohmeyer in der ZEIT) /

Netzwerk Grundeinkommen / BGE für Dummies – Broschüre von konjekta von der

FU Berlin

Das Recht auf Wissen – das Open-Source-Prinzip vertritt Yochai Benkler

Nun zu den beiden weitreichendsten und vielversprechendsten Ansätzen: Der Postwachstumsökonomie in Verbindung mit der Gemeinwohl-Ökonomie

Weg vom Konsum – die Postwachstumsökonomie

Wichtigster Vertreter in Deutschland: Niko Paech

- Was kann sich ein Individuum an materiellen Freiheiten – Mobilität, Konsum und digitale Bequemlichkeit -nehmen, ohne ökologisch und sozial über seine Verhältnisse zu leben? Und was brauche ich wirklich?

- Die Vorstellung von grünem Wachstum ist ein Widerspruch in sich.

- Weniger Jobs, aber für möglichst viele Leute mit geringerer Arbeitszeit

-

Boden- und Landschaftsmoratorien einführen: keine Neubauten, der Rückbau von Agrarfabriken, Flughäfen und Autobahnen

Der zweite Vortrag liefert einmal die komplette Übersicht über die Notwendigkeit und der Postwachstumsökonomie und wie diese funktioniert. (1Std. Vortrag, dann Fragen)

Auf seiner Seite „Postwachstumsökonomie“ erklärt Niko Paech das Prinzip:

„Als „Postwachstumsökonomie“ wird eine Wirtschaft bezeichnet, die ohne Wachstum des Bruttoinlandsprodukts über stabile, wenngleich mit einem vergleichsweise reduzierten Konsumniveau einhergehende Versorgungsstrukturen verfügt. Die Postwachstumsökonomie grenzt sich von landläufigen, auf Konformität zielende Nachhaltigkeitsvisionen wie „qualitatives“, „nachhaltiges“, „grünes“, „dematerialisiertes“ oder „decarbonisiertes“ Wachstum ab. Den vielen Versuchen, weiteres Wachstum der in Geld gemessenen Wertschöpfung dadurch zu rechtfertigen, dass deren ökologische „Entkopplung“ kraft technischer Innovationen möglich sei, wird somit eine Absage erteilt.“

Niko Paech war APL-Professor an der Uni Oldenburg. War. Die Zeit berichtet: Der bekannte Wachstumskritiker Niko Paech hat seine Professorenstelle verloren. Haben alternative Ökonomen wie er keine Chance in der Wissenschaft? (Zeit Online, 9. März 2017). Seit 2016 lehrt er an der Universität Siegen im Studiengang „Plurale Ökonomik“ (Homepage Plurale Ökonomik).

Eine wissenschaftliche Analyse zur These einer Entkopplung von Wirtschaftswachstum und ökologischem Impact hat das European Environment Bureau erstellt: Decoupling debunked:

„Is it possible to enjoy both economic growth and environmental sustainability?

This question is a matter of fierce political debate between green growth and post-growth advocates. Considering what is at stake, a careful assessment to determine whether the scientific foundations behind this decoupling hypothesis are robust or not is needed.

This report reviews the empirical and theoretical literature to assess the validity of this hypothesis. The conclusion is both overwhelmingly clear and sobering: not only is there no empirical evidence supporting the existence of a decoupling of economic growth from environmental pressures on anywhere near the scale needed to deal with environmental breakdown, but also, and perhaps more importantly, such decoupling appears unlikely to happen in the future.

‘Decoupling debunked’ highlights the need for the rethinking of green growth policies and to complement efficiency with sufficiency.“

Hier geht es zur kompletten Studie „Decoupling Debunked“ und hier zum Abstract.

Gemeinwohl-Ökonomie

Die Gemeinwohl-Ökonomie strebt einen System-Wandel zu einem gemeinwohl-orientierten Wertesystem an und setzt dem herkömmlichen reinen Gewinnstreben und der Kon(tra)konkurrenz das «Gemeinwohlstreben» und die Kooperation» entgegen.

Der Verein zur Förderung der Gemeinwohl-Ökonomie in der Schweiz beschreibt das Grundprinzip:

Der individuelle Beitrag zum Gemeinwohl wird auf Basis der Gemeinwohl-Matrix definiert und bewertbar gemacht. Das ermöglicht die systematische Betrachtung aller Aktivitäten aus einer 360°-Perspektive und schärft den Blick für das Wesentliche:

- Was für Auswirkungen haben wirtschaftliche Aktivitäten auf die allgemeine Lebensqualität, heute und morgen?

- Wird die Menschenwürde geachtet?

- Wird soziale Gerechtigkeit gefördert?

- Wird ökologische Nachhaltigkeit sichergestellt?

- Wie transparent, solidarisch und demokratisch werden unternehmerische Ziele erreicht?

Dabei werden Punkte nur für solche Aktivitäten vergeben, die über die Erfüllung des gesetzlichen Mindeststandards hinausgehen. Sowohl Unternehmen und NGOs als auch Gemeinden, öffenentliche Unternehmen/Einrichtungen und Bildungsinstitutionen können bilanzieren. Sie alle sind Pionier*innen und „Leuchttürme“ einer zukunftsfähigen Welt.

Ziel: Alle Produkte erhalten ein Gemeinwohl-Label mit der Punktezahl. Konsument*innen können dadurch bewusste Kaufentscheidungen treffen. Die Politik verschafft Unternehmen mit hoher Punktezahl rechtliche Vorteile. Unterstützung erhalten Gemeinwohl-bilanzierende Organisationen durch erfahrene Berater, die auch in den Themen Organisations- und Kultur-Entwicklung wirksam begleiten können.

Rezeption der Gemeinwohl-Ökonomie:

Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) schreibt in einer Stellungnahme 2015: „Nach Auffassung des EWSA sollte das Gemeinwohl-Ökonomie-Modell sowohl in den europäischen als auch die einzelstaatlichen Rechtsrahmen integriert werden. Demgegenüber macht sich die Wirtschaftskammer Österreich eher Sorgen um die Freiheit des Einzelnen (Vorsicht Sozialismus!). Dabei verkennt sie offenbar, dass die Wertungen der Gemeinwohl-Matrix letztlich Gegenstand eines demokratischen Prozesses sein werden, wenn das System umfassend eingeführt werden sollte. Der Autor Erhard Fürst sieht in der GWÖ einen „Wegweiser in die Armut„. Weniger Sorgen macht sich die Sparda-Bank München, die die Gemeinwohl-Ökonomie aktiv unterstützt.

Auch andere Gruppen und Unternehmen verwenden den Begriff des Gemeinwohls, um deutlich zu machen, dass Geld für die Menschen da sein soll – und nicht umgekehrt. So z.B. die österreichische Genossenschaft für Gemeinwohl.

Selbst wenn man nicht alle Grundannahmen der Gemeinwohlökonomie teilt, so hat sie doch ein sehr praktisches Werkzeug entwickelt, um wichtige Aspekte des Gemeinwohls fassbar zu machen. Die Gemeinwohlmatrix unterstützt Unternehmen dabei, die Gemeinwohl-Orientierung in ihren verschiedenen Aspekten weiterzuentwickeln. Auch Menschen, für die eine Abkehr vom kapitalistischen Wirtschaftsmodell undenkbar scheint, können erkennen, dass hier sehr konkrete Kriterien für ein Wirtschaften aufgezeigt werden, dass mit grundlegenden Werten vereinbar ist. Werte, die die meisten von uns im persönlichen Bereich jederzeit akzeptieren würden und an denen sie sich orientieren wollen. Ist es nicht seltsam, wenn all die Werte, die uns im persönlichen Bereich wichtig sind, plötzlich nichts mehr gelten, sobald Geld im Spiel ist?

Gemeinwohl-Matrix

Quelle: Gemeinwohl-Matrix. Die gesammelten Gemeinwohl-Bilanzen und weitere Texte und Informationen befinden sich auf https://balance.ecogood.org/.

Die aktuellen Arbeitsbücher zur Erstellung einer Gemeinwohl-Bilanz

werden auf der Webseite www.ecogood.org zum kostenfreien Download angeboten:

Peer-Evaluation

Weiterführende Informationen zu Voll- und Kompaktbilanz, zu Fragen und Antworten und Erläuterungen zur Gewichtung und zum Bilanz Rechner aktualisiert der Internationale Verein zur Förderung der Gemeinwohl-Ökonomie e.V. halbjährlich in eigenen pdf Dokumenten:

Informationen zu Voll- und Kompaktbilanz (741,3 KB)

Fragen und Antworten (148,0 KB)

Erläuterungen zur Gewichtung und zum Bilanz Rechner (132,2 KB)

Die Internationalen Qualitäts-Sicherungs Standards für GWÖ-Audits und die Mindestanforderungen für einen Gemeinwohl-Bericht findest Du ebenfalls auf der Webseite der Gemeinwohl-Ökonomie – www.ecogood.org: Internationale QS Standards für GWÖ-Audits.pdf (133,6 KB)

Der Fairtrade-Ansatz

Es ist im Grunde bereits ein Skandal, dass Fairtrade quasi als Ausnahmeerscheinung ein besonderes Siegel BRAUCHT. Umso wichtiger ist es, Fairtrade-Angebote bei der Produktauswahl vorzuziehen.

Transfair e.V.

Fairtrade Deutschland

In Deutschland ist Fairtrade vor allem durch das Fairtrade-Deutschland Siegel von . bekannt. Der Verein sagt über sich: „Wir sind eine unabhängige Initiative zur Förderung des fairen Handels und vertreten Fairtrade in Deutschland. Wir mobilisieren gegen Handelsungerechtigkeit und schließen Lizenzverträge mit Handelspartnern ab, die nach Fairtrade-Standards gehandelte Produkte anbieten.“ TRANSFAIR e.V. ist Mitglied von FAIRTRADE INTERNATIONAL.

Quelle: TRANSFAIR e.V

Fairtrade-Standards

Menschenrechtliche Vorgaben in den Fairtrade-Standards

„Die Fairtrade Standards beziehen sich auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und vielfältige internationale Abkommen wie beispielsweise die Kernarbeitsnormen der internationalen Arbeitsorganisation, Leitlinien der UN-Kinderrechtskonvention, das UN Protokoll zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhandels, Konventionen und Protokolle zu Arbeitsschutz und Chemikalieneinsatz u.v.m. Die Standards setzen die für die jeweiligen Produktionsformen und Produktkategorien relevanten Aspekte in klare Vorgaben und Kriterien für die Zertifizierung um. Falls Verstöße gegen menschenrechtliche Vorgaben in den Standards in zertifizierten Betrieben durch Audits aufgedeckt werden, müssen diese umgehend behoben werden. Außerhalb der Audits können über geschützte/anonyme Informationsstrukturen Hinweise und Beschwerden vorgebracht werden. Mehr Informationen dazu, welche internationalen Abkommen den Fairtrade-Standards zu Grunde liegen finden Sie in unseren Q&A Menschenrechte (PDF, 351 KB).„

Quelle: TRANSFAIR e.V

Aufbau der Standards

„Die Fairtrade-Standards bestehen aus Kernanforderungen und sogenannten Entwicklungs-Indikatoren. Die Kernanforderungen müssen von jeder Produzentengruppe erfüllt werden, um die Fairtrade-Zertifizierung zu erhalten. Nach der ersten Zertifizierung müssen die Produzentenorganisationen zudem die Entwicklungsanforderungen erfüllen. Diese sind weitreichender und haben unter anderem das Ziel, die Organisation und die Arbeitsbedingungen der Produzenten zu verbessern, aber auch langfristig wirkende Maßnahmen zum Schutz der Umwelt umzusetzen.„

Quelle: TRANSFAIR e.V

Soziale Standards

- Organisation in demokratischen Gemeinschaften (bei Kooperativen)

- Förderung gewerkschaftlicher Organisation (auf Plantagen)

- Geregelte Arbeitsbedingungen

- Verbot ausbeuterischer Kinderarbeit

- Diskriminierungsverbot

Ökologische Standards

- Umweltschonender Anbau

- Schutz natürlicher Ressourcen

- Verbot gefährlicher Pestizide

- Kein gentechnisch verändertes Saatgut

- Förderung des Bio-Anbaus durch den Bio-Aufschlag

Ökonomische Standards

- Bezahlung von Fairtrade-Mindestpreis und Fairtrade-Prämie

- Nachweis über Waren- und Geldfluss

- Richtlinien zur Verwendung des Siegels

- Transparente Handelsbeziehungen

- Vorfinanzierung

Quelle: TRANSFAIR e.V

Fairtrade-Mindestpreis und Fairtrade-Prämie

Fairtrade ist ein „Zertifizierungssystem, bei dem die Produzentinnen und Produzenten von einem Mindestpreis und einer Prämie – einem zusätzlichen Geldbetrag – profitieren. Die Berechnung des Mindestpreises und der Prämie wird auf Grundlage einer genau festgelegten Methode durchgeführt.„

„Dazu führt die Standards and Pricing Unit von Fairtrade International einen systemweiten partizipativen Konsultationsprozess durch, analysiert die Ergebnisse, und legt die sich daraus ergebenden neuen Vorschläge für Mindestpreise und Prämien dem Standard-Komitee zur Abstimmung vor. Dort sind Vertreter der Produzentennetzwerke, Nationalen Fairtrade-Organisationen und zertifizierten Handelsorganisationen, vertreten und stimmen die Vorschläge ab.„

„In regelmäßigen Abständen (je nach Produkt zwischen jährlich und alle vier Jahre), werden diese Preisfindung-Prozesse in Rücksprache mit Produzentenorganisationen und Händlern durchgeführt. Bei der Preisfindung werden vor allem die jeweilige Marktsituation eines Landes sowie die jeweilige Produktkategorie berücksichtigt.„

Quelle: TRANSFAIR e.V

Der Fairtrade-Mindestpreis

„Der Fairtrade-Mindestpreis ist als Sicherheitsnetz zu verstehen, soll die durchschnittlichen Produktionskosten für eine nachhaltige Produktion decken und kann auf der Website von Fairtrade International eingesehen werden. Liegt der jeweilige (Welt)Marktpreis darüber, muss der höhere Marktpreis bezahlt werden.„

„Der Mindestpreis gilt für alle Produktgruppen außer für Blumen und Pflanzen, Zucker, sowie manche Tee- und Gewürzsorten. Für diese Produktgruppen ist es praktisch unmöglich, einen Mindestpreis zu berechnen, der die Produktionskosten für alle Produzentenorganisationen in allen Ländern weltweit abdeckt. Unterschiedliche Sorten und Qualität erschweren ebenfalls die Berechnung eines einheitlichen Mindestpreises. Nicht zuletzt ist ein Mindestpreis in manchen Staaten gesetzlich nicht erlaubt. Der Verzicht auf einen Mindestpreis dient letztendlich dazu, dass möglichst viele Produzentinnen und Produzenten am Fairtrade-System teilnehmen können.„

Quelle: TRANSFAIR e.V

Die Fairtrade-Prämie

„Zusätzlich zum Verkaufspreis erhalten alle Produzentenorganisationen die Fairtrade-Prämie. Die Bauernfamilien bzw. Beschäftigten auf Plantagen entscheiden gemeinsam in einem demokratischen Prozess, in welche sozialen, ökologischen oder ökonomischen Projekte die Prämie investiert wird und welche Ziele erreicht werden sollen. Um volle Transparenz zu gewährleisten, enthalten die Fairtrade-Standards Vorschläge und Tipps für deren konkrete Umsetzung.

Quelle: TRANSFAIR e.V

Fairtrade-Produkte mit dem Fairtrade-Siegel von Transfair-Deutschland

Hinter jedem der folgenden Links stecken weitere Hintergrundinformationen über die „normalen“ Produktionsbedingungen und warum das Fairtrade-Siegel hier notwendig ist.

Leider ist der Anteil von Fairtrade-Produkten am gesamten Konsum ist immer noch minimal, die Produktpalette eingeschränkt: Das muss sich ändern und dafür braucht es zweierlei – unser Kaufverhalten und politische Entscheidungen.

*Kleiner Tipp: Speziell zum Thema Kakao findest Du jede Menge Infos auf „schnelleinfachgesund.de„

Gepa

Neben Transfair ist GEPA ein weiterer größerer Player für Fairtrade-Produkte. Die GEPA beschreibt sich selbst:

„Fairer Handel ist seit 1975 der Kern der GEPA-Unternehmensphilosophie. Das haben auch ihre Gesellschafter, ausnahmslos kirchliche Entwicklungs- und Jugendorganisationen, im Gesellschaftsvertrag festgeschrieben.

Unsere drei Kernziele:

- Produzentinnen und Produzenten im Süden nachhaltig unterstützen

- Konsumentinnen und Konsumenten aufklären

- zur Veränderung ungerechter Welthandelsstrukturen beitragen

Mit fair+ in die Zukunft

„fair plus“ heißt für uns: Wir leisten in vielen Bereichen mehr, als die allgemeinen Fair-Handelskriterien verlangen.

Uns treibt als Pionier an, zusammen mit unseren Partnern im Süden für ein besseres Leben zu arbeiten – mit Respekt vor Mensch und Natur.„

Ideen-Blog für ein nachhaltiges und faires Wirtschaftssystem

Die derzeitige Verschwendungsproduktion incl. der mit dieser einhergehenden Energieverschwendung wird dieser Planet nicht auf Dauer tragen können. Wir werden nicht umhin können, den Ressourcenaufwand pro Mensch zu senken. Wir werden aufhören müssen, Dinge zu kaufen, die wir nicht brauchen und die uns nicht glücklich machen.

Das gegenwärtige Wirtschaftssystem ist völlig ungeeignet, um einen Paradigmenwechsel in der Verteilung von Ressourcen und in der Produktion und Vermarktung von Gütern zu ermöglichen.

Was ist dann mit den Arbeitsplätzen?

Womit verdienen wir unseren Lebensunterhalt, wenn wir aufhören, Dinge für verschwenderischen Konsum zu produzieren?

Wenn wir davon sprechen, uns im Konsum auf die Güter zu beschränken, die wir WIRKLICH BRAUCHEN und diese nachhaltig und langlebig Güter zu produzieren, kommt natürlich das berühmte Argument mit dem Wegfall von Arbeitsplätzen: „Wenn wir nicht mehr so weiter produzieren können, wie bisher, dann fallen ja die ganzen Arbeitsplätze weg, dann werden die Menschen arbeitslos, das funktioniert doch nicht!

Darauf gibt es einige Antworten:

Science fiction: Utopie, Dystopie und Naivität in 3 Szenarien

Nachdem Du Dich durch die vielen komplexen Themen gelesen hast, mal was zur Erholung – ein bisschen Science fiction.

Survival of the fittest

coming soon

Regeln sozialer Systeme: menschengerecht oder menschenverachtend

coming soon

Kooperation statt Wettbewerb – warum Verteilungsgerechtigkeit aus mathematischer Sicht den größten Nutzen schafft

coming soon

Arbeitswelt 4.0 und Grundlagen einer gesunden Arbeitsgestaltung

In den kommenden Jahren werden wir in der Arbeitswelt die größten Umwälzungen seit der Erfindung des PC erleben: Etwa die Hälfte der Arbeitsplätze wird es nicht mehr geben, oder sie werden nicht mehr so sein wie sie waren.

Was ist Industrie 4.0?

- Im Industrie 4.0-Konzept verzahnt sich die Produktion mit modernster Informations- und Kommunikationstechnik.

- Das Ziel sind Smart Factories, in denen mit Hilfe intelligenter, digital vernetzter Systeme, eine (fast) selbstorganisierte Produktion möglich wird: Menschen, Maschinen, Anlagen, Logistik und Produkte werden direkt miteinander kommunizieren und kooperieren.

- Produktions- und Logistikprozesse werden – auch zwischen Unternehmen – intelligent miteinander verzahnt, um die Produktion effizienter und flexibler zu gestalten.

- Diese „intelligenten Wertschöpfungsketten“ werden alle Phasen des Produktlebenszyklus einbeziehen: Entwicklung, Fertigung, Nutzung und Wartung bis hin zum Recycling.

- Dadurch sollen nicht mehr nur einzelne Produktionsschritte, sondern die ganze Wertschöpfungskette optimiert werden.

- Auf diese Weise können maßgeschneiderte Produkte nach individuellen Kundenwünschen gefertigt werden – bei gleichzeitiger Kostensenkung und natürlich just-in-time.

Die Digitalisierung und Automatisierung wird nicht nur die Produktion betreffen, sondern viele Branchen:

- Wer heute Bus fährt, ist morgen mit selbstfahrenden Systemen konfrontiert.

- Wer heute als Sachbearbeiter/in tätig ist, wird über kurz oder lang seinen Job an ein IT-System abgeben.

- Auch in Berufen mit hoher Qualifikation (Ärzte, Juristen, Lehrer) werden Expertensysteme und webbasierte Angebote mehr und mehr Aufgaben übernehmen.

- Andererseits bietet der hohe Vernetzungsgrad auch kleinen und mittelständischen Unternehmen Chancen, mit spezialisierten Leistungen am Markt teilzunehmen.

.

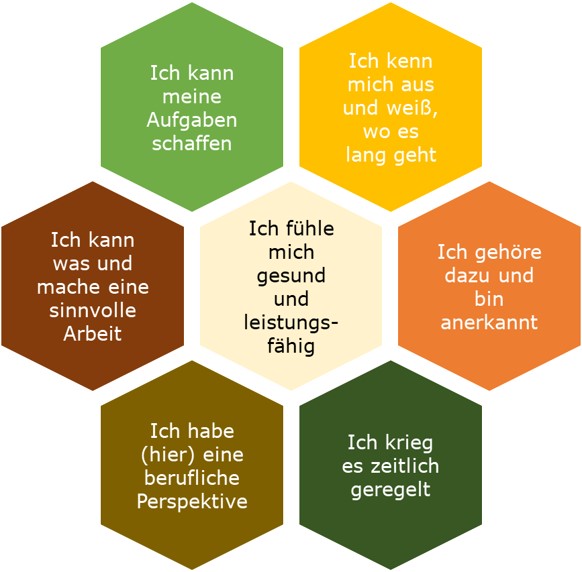

Grundelemente für eine nachhaltige Arbeitsgestaltung

Wie gesund ist arbeiten? Arbeiten hilft uns, ein gesundes und erfülltes Leben zu führen – wenn dabei wichtige Bedürfnisse erfüllt werden. Dafür gibt es einige zentrale Testfragen:

Unternehmenswerte als Grundpfeiler einer nachhaltigen Arbeitsgestaltung

Angesichts der aktuellen politischen Entwicklung erkennen viele Menschen die Bedeutung und Verantwortung von Unternehmen für die Aufrechterhaltung grundlegender humaner Werte. Werte haben eine hohe Relevanz für das Employer Branding und für die Realisierung einer nachhaltigen Arbeitsgestaltung. Woran können sich die Führungskräfte in ihrem Handeln orientieren, wenn Sie im Unternehmen mehr als wirtschaftlich erfolgreich sein wollen?

- „Gute“ Führung (Gleichwürdigkeit, Orientierung, Stärkung).

- Schädigungsfreiheit (Gesunderhaltung)

- Möglichst vollständige, aber nicht überfordernde Aufgaben / Tätigkeiten (Erfahrung von Selbstwirksamkeit, Flow).

- Gesundheitsförderung (klassisches BGM)

- Ausgewogenes Arbeitszeitmanagement.

- Wertebasierte Unternehmenskultur.

- Faire Entlohnung (Thema Leiharbeiter etc.)

- Förderung der sozialen Beziehungen

- Change Management: Beachtung der Salutogenesefaktoren bei Veränderungsprozessen

- Nachhaltiges Handeln des Unternehmens nach außen.

Alle diese Aspekte (incl. der fairen Entlohung) dienen letztlich sowohl dem langfristigen ökonomischen Erfolg, wie auch den eigentlichen Leistungsträgern, den Menschen, auf denen dieser Erfolg beruht.

Erfolgsfaktoren

Bei der Realisierung einer nachhaltigen Arbeitsgestaltung, gibt es eine Reihe von Faktoren, die für den Erfolg oder Scheitern von Projekten bedeutsam sind.

- Eine grundlegende Entschlossenheit auf der Entscheiderebene

- Ein klares Bild der Zusammenhänge

- Ein kluges, systemisches Konzept, das zum Unternehmen passt

- Einen Organisationsentwicklungsplan und Kümmerer, die das Projekt führen

- Jede Menge Expertise für die Umsetzung von Gesundheitsmanagement, Ergonomie, Arbeitszeitmangement, Training & Schulung,…

- Eine kontinuierliche Einbindung der Führungskräfte

Erweiterung des Themas folgt…

🙂

Was kann ich selbst tun, um Fairness und Nachhaltigkeit des Wirtschaftssystems zu fördern?

Checkliste für persönliches Handeln

Gemeinwohlökonomie

In den Vereinen zur Förderung der Gemeinswohlökonomie treffen sich Unternehmer*innen, aber auch Menschen, die als Angestellte tätig sind. Alle wollen sie einen Beitrag dazu leisten, dass unser Wirtschaften vom Kopf auf die Füße gestellt wird. Nicht mehr die Maximierung von Gewinnen, sondern die Förderung des Gemeinwohls soll Ziel des Wirtschaftens werden. Hier findest Du Regionalgruppen und Vereine der Gemeinwohlökonomie-Bewegung.

Geldanlage

Suche Dir eine Bank, die nach ökologischen und sozialen Kriterien arbeitet:

Die Triodos-Bank investiert in nachhaltige Projekte (https://www.triodos.de/)

Auch die GLS-Bank wendethohe ethische Standards an (https://www.gls.de/privatkunden/gls-bank/gls-nachhaltigkeit/)

Neue Wege gehen

Reset.org: Mach dich auf den Weg zum Social Entrepreneur oder Ecopreneur. Du

hast eine Idee, wie du die Welt mit unternehmerischem Handeln sozialer

oder grüner gestalten kannst und suchst nach einer Möglichkeit, diese

umzusetzen? RESET zeigt dir Wege, wie

du als Social Entrepreneur oder Ecopreneur deine Ideen für eine

nachhaltige Entwicklung verwirklichen kannst.

Reset.org: Meins ist Deins – Teilen macht glücklich! Geteilte

Autos,

getauschte Kleider und Wohnungen, geliehene Werkzeuge – die

Möglichkeiten des kollektiven Konsums sind vielfältig und werden von

Millionen Menschen weltweit genutzt – Tendenz

steigend. Bei Reset.org findest du Tipps für Einsteiger und

Fortgeschrittene.

Reset.org: Baumsparen statt Bausparen: Der Wald als Geldanlage.

„Geld

anlegen und gleichzeitig einen Beitrag zum Klimaschutz leisten? Das

geht. Mittels Baumsparvertrag, Waldsparbuch oder als Eigentümer einer

Waldparzelle kann jeder in nationale und

internationale ökologisch nachhaltige Aufforstungsprojekte investieren

und Rendite erzielen.“

Links zu Unternehmen, die mit Nachhaltigkeit werben

Wie schon die Überschrift zeigt, sind wir hier sehr vorsichtig: nicht jeder, der mit Nachhaltigkeit wirbt, produziert und handelt auch so.

Dennoch stehen wir oft vor der Wahl: Wo kaufe ich ein? Und manchmal ist das kleinere Übel besser, als gar keine Wahl.

Die Karte von morgen zeigt tatsächlich eine Landkarte – wie bei der Suche mit G…gl. maps – mit deren Hilfe Du nachhaltige Unternehmen in Deiner Region finden kannst. Die Kriterien für Nachhaltigkeit sind an den Prinzipien der Gemeinwohl-Ökonomie orient.

Utopia – ein Portal für nachhaltige Produkte (ökologisch orientierte Werbeplattform), aber auch zu vielfältigen Themen, für den grünen Mittelstand 😉 Immerhin haben wir auch für unsere Themen hier viele gute Links gefunden.