Wenn Du Dich vertieft mit den psychologischen Aspekten der Klimakrise beschäftigen willst, geh zur Seite von PSYCHOLOGISTS FOR FUTURE. Dort findest Du Artikel zum Verständnis unseres bisherigen Verhaltens in der Klimakrise, Ansätze zur Überwindung der Verhaltensstarre und psychologische Hilfestellungen und Unterstützung für Engagierte.

Dort findest Du auch ein Eine Zusammenfassung zu PSYCHOLOGIE ZUM UMWELTSCHUTZ zum Download. Und bei Wandelwerk kannst Du das Buch komplett downloaden. Wandelwerk bietet darüber hinaus vielfältiges Material zur Psychologie der Nachhaltigkeit.

…

Inhalte dieser Seite

Wie wir es schaffen, angesichts der drohenden Klimakatastrophe NICHT zu handeln

Psychology-for-Future-from-avoidance-to-action-02Was lähmt uns eigentlich?

Den meisten ist klar: so geht es nicht weiter. Aber wie geht es dann? Die Komplexität scheint uns zu lähmen – aber wir dürfen uns nicht handlungsunfähig machen lassen. Schon gar nicht von Leuten wie Lindner („überlasst das mal den Profis…“)

Es könnte sein, dass Psychologie zu einem entscheidende Faktor für unser Überleben wird. Denn was wir gegenwärtig erleben – von Leugnung, über Trotzigkeit, bis Verhaltensstarre trotz Einsicht – kann die Menschheit Ihre Existenz kosten. Daher haben sich nun auch Psycholog*innen aufgemacht, ihren Teil zur Neuorientierung beizutragen: Psychologists for Future. Auf dieser Webseite findest Du weiterführende Informationen zum Zusammenhang von Klimawandel und Psychologie. P4F arbeiten mit Globe and Psyche zusammen, einer Vereinigung Psycholog*innen und Psychotherapeut*innen.

Dieses Web-Portal zielt auf die Aufdeckung und Überwindung einer verbreiteten Unwahrheit, die wir (ja, das gilt auch für die Autoren dieser Seite) nutzen, um uns von unserer Verantwortung loszusagen:

Man kann doch eh nichts machen!

Die Komplexität der sozialen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Einflussfaktoren ist unermesslich groß. Kein lebendes Individuum hat heute noch einen Überblick über das vorhandene Wissen. Neue Technologien, die die Zukunft prägen könnten, insbesondere künstliche Intelligenz und Genetic Engeneering, sind so komplex, dass es kaum noch möglich ist, sich hier ein klares Bild zu machen. Der Durchschnittsmensch versteht nicht einmal, wie das Handy funktioniert, das er dauernd benutzt.

Angesichts von Fake-News und Meinungsblasen zweifeln viele auch noch daran, welchen Wahrheitsgehalt das hat, was sie als Informationen erhalten. Auch an die Unabhängigkeit des Journalismus und der Medien wird nicht mehr vorbehaltslos geglaubt. Wenn man aber keine verlässliche Information hat – wie soll man sich dann verantwortlich verhalten, woran soll man sich überhaupt halten?

Die Handlungsfähigkeit der politischen Institutionen in den Ländern, die vorgeben, eine Demokratie zu sein, ist gegenwärtig durch eine Vielzahl von Faktoren eingeschränkt. Die Einflussfaktoren auf das regionale Geschehen sind heute weltweit vernetzt und deshalb denken viele, dass sie sich einer Steuerung auf der lokalen Ebene entziehen. Die politischen Repräsentanten in demokratischen Nationalstaaten erfahren eine zunehmende Einflusslosigkeit gegenüber weltweit wirksamen, aber nicht demokratisch gesteuerten Machtfaktoren. Die Versuche, diese zu steuern, wirken eher hilflos, wenn Milliardenstrafen quasi aus der Portokasse gezahlt werden können. Diese Überlegung ist keine Verschwörungstheorie, denn es braucht gar keine Verschwörung: Die Mechanismen ungesteuerter Kapitalmacht reichen völlig aus, um eine Dynamik zu entfalten, die uns letztlich um unsere Lebensgrundlagen bringen kann.

Bei allen Maßnahmen (z.B. dem Versuch der Kapital-Besteuerung) gibt es das Problem des sogenannten Prisoner Dilemmas. Für jeden Staat und für jeden einzelnen ist es ganz prima, wenn alle anderen sich nachhaltig Verhalten, aber individuell ist es ein (scheinbarer) Vorteil, sich anders zu verhalten.

Das gilt auch für den Einzelnen: Wieso soll ich mein Verhalten ändern, wenn alle anderen es nicht tun? Was hilft es, wenn ich auf meinen Urlaubsflug verzichte und alle anderen nicht?

Auf dieser Seite geht es nicht um schwierige ethisch-philosophische Fragen, über die man lange diskutieren muss (und wenn, werden diese in den Blog-Abschnitten diskutiert). Es geht vor allem darum, eines deutlich zu machen:

Es gibt Werte, die nicht diskutabel sind. Es gibt Fakten, die eindeutig sind. Und daraus leitet sich ein Imperativ für unser Handeln ab.

Die scheinaufgeklärte Form des Konservatismus: „Radikale Forderungen sind unrealistisch“. Dieser Glaubenssatz wird permanent wiederholt. Dabei ist längst klar: Unrealistisch ist, dass es so weitergehen könnte wie bisher. Unrealistisch ist, dass wir ohne tiefgreifende Veränderungen auskommen. Unrealistisch ist, dass man Veränderungen herbeiführen könnte, ohne an der Wurzel der Probleme anzusetzen.

Man kann es anscheinend nicht oft genug sagen: unrealistisch ist es, zu glauben, dass die Lebensgrundlagen für den größeren Teil der Menschheit erhalten werden können, wenn wir mit politisch-kosmetischen Tippelschrittchen, der Hoffnung auf technische Wunder und einer Beibehaltung unserer auf unnötigem und nicht-nachhaltigem Konsum basierenden Lebensweise weitermachen.

Die Folgen unseres Handelns sind JETZT SCHON KATASTROPHAL. Es braucht kein Katastrophen-SZENARIO. Millionenfaches Tierleid ist jetzt. Millionenfaches Artensterben ist jetzt. Plastikkontinente in den Weltmeeren gibt es jetzt schon. Der Klimawandel bedroht jetzt schon die Lebensgrundlagen vieler Menschen. Die Zunahme der Ungleichheit auf nationaler und globaler Ebene findet jetzt statt – und höhlt alle Hoffnung auf funktionierende Demokratie aus. Digitale Komplettüberwachung gibt es jetzt schon – wenn auch die Nutzung des Wissens noch vielfach unbemerkt bleibt und mit unseren Interessen vereinbar erscheint – was sich jederzeit drastisch ändern kann.

All das gibt es jetzt. All das führt in eine Zukunft, die wir so sicher nicht wollen.

Deshalb brauchen wir einen Paradigmenwechsel. Für unsere persönliche Identität – die sich nicht weiter primär auf Konsumakte stützen kann. Für unsere Art des Wirtschaftens. Und für eine Demokratie, die tatsächlich dem Gemeinwohl – das auch zukünftige Generationen einschließt – verpflichtet weiß.

Der Klimawandel als narzisstische Kränkung und der Kampf um die „Freiheit“

Der Teufel trägt Öko. „Wenn die Klimawende alternativlos ist, was bleibt uns dann? Kommt die Freiheit an ihr Ende?“ Zeit Online, 4.9.19 von Thomas Assheuer. Konservative befürchten, dass eine ökologische Wende auch mit einer sozialen Wende einhergehen wird: Sozialismus-Alarm! „Wenn die Klimakrise so gewaltig ist, wie die erdrückende Mehrheit der Klimaforscher behauptet, dann hat die Freiheit definitiv keine Wahl mehr, sie muss umsteuern oder, wie einige fordern: Sie muss die Laufrichtung ändern. Freiheit schlägt um in Unfreiheit, denn unter den Bedingungen von Erderwärmung und Artensterben stünde das Ziel allen politischen Handelns immer schon fest, absolut, unverrückbar und für lange Zeit. Freiheit ist Einsicht in die Notwendigkeit und reduziert sich darauf, die Folgen früherer Freiheitsentscheidungen zu bekämpfen: Eine Zukunft gibt es nur, wenn es in der Gegenwart gelingt, die Fehler der Vergangenheit zu minimieren. Ist es dann noch Freiheit? Und ist eine alternativlose Politik – noch Politik?“ Aus lauter Angst um den persönlichen Freiheitsbegriff schlägt Assheuer in Anlehnung an den Philosoph Tilo Wesche vor, die Natur mit Eigentumsrechten auszustatten: “ Wenn der Natur ihre Ressourcen gehören, dann folgen daraus Pflichten der Nachhaltigkeit. Jedes fremde Eigentum verpflichtet dazu, dass man es nicht beschädigt oder zerstört. Und da natürliche Ressourcen fremdes Eigentum sind, das ja der Natur gehört, sind Menschen zur nachhaltigen Nutzung verpflichtet.“ Der Trick ist: „Wir wenden den liberalen Fetisch, den Besitzindividualismus, auf die Natur an, um sie genau vor diesem Fetisch zu retten. „Eigentum verpflichtet“ – es verpflichtet dazu, das Eigenrecht der Natur zu achten.„

Mein Kommentar (GM): Der westliche Eigentumsbegriff ist nichts anderes als eine Idee. (Wobei Eigentum etwas anders meint als den unmittelbar genutzten Besitz.) Wir haben uns so sehr an diese Idee des Eigentums gewöhnt, dass wir sie als Naturkonstante betrachten. Aber sie ist nur das: eine Idee, eine Übereinkunft – von der wir uns verabschieden könnten, wenn wir einen höheren Reifegrad in der sozialen, moralischen und spirituellen Entwicklung hätten. Aber den haben wir nicht und deshalb ist die Idee des Eigentums ebenso wie die Idee der individuellen Wahlfreiheit eine feste Ausstattung unserer individualisierten Ego-Konstruktion. Jede Einschränkung erscheint als narzisstische Kränkung.

Auf „Globe and Psyche“ wird das Problem noch umfassender gesehen: Der Klimawandel führt uns in eine Identitätskrise, deren Ursachen in einer verlorenen Verbindung mit unseren eigentlichen Lebensgrundlagen liegen.

Stephan Lewandowsky: Die Psychologie zum Klimawandel

Wer ist Stephan Lewandowsky? Er forscht darüber, wie es dazu kommt, dass es eine größere Gruppe von Menschen gibt, die gegen eine überwältigende Faktenlage und gegen einen außergewöhnlich breiten Konsens der Wissenschaft behaupten: den Klimawandel gibt es nicht und wenn, ist er nicht von Menschen herbeigeführt. Hier zunächst einmal der Wikipedia-Artikel zu dem australischen Psychologen, der gegenwärtig an der University of Bristol, UK, einen Lehrstuhl für Kognitionspsychologie innehat. Hier der link zur Homepage von Stephan Lewandowsky.

Hier ein paar zentrale Aussagen von Lewandowsky: Misleading contrarian interpretations (also Stellungnahmen entgegen den Forschungsergebnissen zum Klimawandel, GM) reduce people´s acceptance of climate science (Ranney & Clark, 2016, McCright et al., 2016). Diese Falschaussagen werden überproportional häufig (im Verhältnis zu ihrem Erscheinen in der Wissenschaft) von Medien zititiert (in Deutschland allerdings am wenigsten). Und was kommt dabei raus? In den USA, wo Falschaussagen häufig zitiert werden, sagen 55% der Leute: Es gibt keinen wissenschaftlichen Konsens zum Klimawandel – was natürlich überhaupt nicht stimmt. 97% der Wissenschaftler bestätigen den anthropogenen Klimawandel. Und dieses Wissen über den wissenschaftlichen Konsens ist ein „gateway belief“ – entscheidend dafür, dass Menschen sich entscheiden, etwas gegen den Klimawandel zu tun. Was bedeutet das für die Kommunikation zum Klimawandel? Eine Strategie lautet: Eine Korrektur wissenschaftlicher Falschaussagen ist dann wirksam, wenn man die Leute vorwarnt – „jetzt kommt Misinformation“. Hier Lewandowskys Präsentation als PowerPoint.

Gerüchte auszuräumen und falsche Informationen zu korrigieren ist kompliziert. Ein unvorsichtiger Versuch, eine falsche Information zu widerlegen, kann aus Versehen dazu führen, genau das Gerücht zu verstärken, das man eigentlich ausräumen möchte. Lewandowsky hat daher ein „DEBUNKING – HANDBOOK“ herausgegeben, das uns dabei hilft: „Widerlegen-aber richtig“ das Du hier über die Links downloaden kannst.

Hier die wichtigsten Strategien: „Um zu vermeiden, dass der Schuss nach hinten losgeht, muss gekonntes Widerlegen drei wesentliche Anforderungen erfüllen. Als Erstes muss sich die Erwiderung auf die wesentlichen Fakten anstatt auf das Gerücht konzentrieren, um zu verhindern, dass sich die Falschinformation verfestigt. Zweitens sollte jeder Erwähnung des Gerüchts eine eindeutige Warnung vorangestellt werden, damit der Leser weiss, dass die nachfolgende Information falsch ist. Zu guter Letzt sollte die Widerlegung eine alternative Erklärung beinhalten, die wesentliche Bestandteile der ursprünglichen Falschinformation aufgreift.“

Wenn man alle verschiedenen Methoden zusammenbringt, erfordert eine wirkungsvolle Widerlegung folgendes:

- Zentrale Fakten – eine Widerlegung muss die Fakten betonen, nicht die Falschinformation. Beschränken Sie sich auf die wichtigsten Fakten, um den BumerangEffekt der Informationsüberladung zu verhindern;

- Eindeutige Warnungen – bevor ein Gerücht überhaupt erwähnt wird, sollte durch Text oder visuelle Hinweise davor gewarnt werden, dass die nachfolgende Information falsch ist;

- Alternative Erklärung – wenn die Widerlegung Lücken hinterläasst, müssen diese wieder gefüllt werden. Dies kann dadurch erreicht werden, dass eine alternative ursächliche Erklärung dafür geliefert wird, warum das Gerücht falsch ist und – wenn gewünscht – warum das Gerücht überhaupt verbreitet wurde;

- Grafiken – wann immer möglich, sollten die Kernaussagen grafisch dargestellt werden.

Quelle: „Widerlegen-aber richtig“ von Stefan Lewandowsky

Der springende Punkt ist (leider): Was Lewandowski sagt, gilt natürlich auch für uns selbst. Diese Webseite ist der beste Beweis dafür. Wenn mir jemand erzählen will, dass es den Klimawandel gar nicht gibt, dann hole ich alle Fakten hervor, die das Gegenteil beweisen. Und wenn mir jemand sagt, dass die Ungleichheit auf der Welt gerechtfertigt ist, weil XY…, dann tue ich das gleiche. Ich bin überzeugt davon, hier auf der richtigen Spur zu sein und würde diese Meinung auch verteidigen. Es ist also ganz schwer, eigene Meinungen zu überprüfen.

Wir tun dies hier, indem wir immer wieder versuchen, einerseits eine wissenschaftliche Brille aufzusetzen, indem wir und Themen breit recherchieren und – so weit wie möglich – auch auf echte Datenquellen zugreifen. Und wir tun es, indem wir Dich und alle Nutzer dieser Webseite bitten, uns Erkenntnisse mitzuteilen, die unseren Überzeugungen widersprechen, diese korrigieren oder ergänzen.

Und dennoch würde es auch uns extrem schwer fallen, widersprechende Informationen anzunehmen, zu integrieren und möglicherweise sogar unsere Einstellungen zu ändern, wenn Fakten dies nahelegen. Dies ist ein Dilemma, das den Dialog zwischen Menschen sehr stark einschränkt.

Ein Ausweg könnte es sein, den Weg der Gewaltfreien Kommunikation zu gehen, bei dem Empathie eine ganz große Rolle spielt und wir nicht nur auf unsere eigenen Überzeugungen achten, sondern darauf, was die eigentlichen Beweggründe für uns und den/die Dialogpartner*in sind, warum wir dieses oder jenes glauben, oder eben nicht glauben, wollen.

Für den zweiten Punkt – den Bumerang-Effekt der Informationsüberladung“ – ist ausgerechnet unsere Webseite leider ein Paradebeispiel. Bei allem Bemühen, Informationen leicht auffindbar und gut lesbar zu gestalten – gelungen ist das noch nicht. Und die Menge der Information kann überfordernd wirken. Wir werden bei der Weiterentwicklung der Webseite versuchen, verschiedene Ebenen anzubieten – von einfachen, klaren Aussagen über vertiefende Texte bis hin zu komplexen Erklärungen.

Ergänzende Strategien zum Umgang mit der Leugnung wissenschaftlicher Erkenntnisse findest Du in „Denialism: what is it and how should scientists respond?“

Weitere Erklärungen zu dem Phänomen, dass – unabhängig vom Bildungsstand – Menschen Fakten je nach politischer Einstellung anders und ggf. falsch deuten. findest Du hier: Die große Verschwörung: Warum verweigern sich Menschen wissenschaftlichen Erkenntnissen?

Es wird aber noch ein bisschen schwieriger:

Zum Thema Fake News gibt es noch einen eigenen Abschnitt in der Rubrik „Fakten – gibt es gesicherte Erkenntnisse“ (link)

Auf unserer Seite zum Klimawandel bieten wir gezielt Informationen und Hinweise zum Thema „Leugnung des Klimawandels“.

Uns was soll bzw. darf man jetzt als Wissenschaftler*in sagen?

In der Zeit Online vom 3.6.2020 meldet sich Thea Dorn zu Wort (Schriftstellerin, Drehbuchautorin, Essayistin und Moderatorin des „Literarischen Quartetts“) und fordert: Nicht predigen sollt ihr, sondern forschen! Da wird Wissenschaftler*innen Rechthaberei und Ideologie vorgeworfen, die Wisssenschaft als Religion(sersatz) gegeißelt, bei dem sich Wissenschaftler zu Hohepriestern wandelten. Ein wichtiger Punkt in ihrer Kritik: Ein allzu simpler Wissenschaftsglaube, der die Möglichkeit von Irrtum, Ungenauigkeit verkennt und das Prinzip verlässt, dass Erkenntnisse immer in Frage gestellt und durch neuere, realistischere Theorien ersetzt werden müssen.

Es lohnt sich, die Antwort von Stefan Rahmstorf zu lesen. Er meint, Wissenschaftler müssen „Sagen, was wir kommen sehen“ (Zeit Online, 24.6.2020) – und das auch dürfen. Und er macht deutlich, dass es im Falle des Klimawandels eine so eindeutige Evidenz für den anthropogenen Faktor gibt, dass man tatsächlich von Ursache und (katastrophaler) Wirkung sprechen kann und muss.

Warum will ich etwas bestimmtes glauben?

Warum bzw. wozu treffe ich gerade diese Auswahl an Fakten?

Wenn jemand argumentiert, dass es ja schon immer Klimaveränderungen gegeben habe (…hier kommt die Faktenauswahl…) – warum argumentiert der so? Und wenn jemand argumentiert, dass es mit der Ungleichheit gar nicht so schlimm sei (…hier kommt die Faktenauswahl…) und warum sie nun mal dazu gehöre – warum argumentiert er so? Und wenn eine*r mit Fakten die Ungleichheit anprangert (wie wir das tun) – was ist hier das Motiv? Wenn jemand meint, Migranten würden unser Sozialsystem ausbeuten und Flüchtlinge seien besonders kriminell (…hier kommt die Faktenauswahl…) – warum sucht der genau diese Einzelbeispiele heraus, warum argumentiert er so?

Unsere Motive und Interessen stehen einer offenen und an der Wahrheit interessierten Betrachtung der Realität oftmals entgegen. Doch bevor man mit dem Finger auf andere zeigt, ist die erste Aufgabe für sich selbst zu prüfen: was leitet mich bei der Auswahl von Fakten? Wieso konstruiere und modellierte ich mein bewusstes Bild der Welt so und nicht anders?

Viele „Diskussionen“ dienen nur der Selbst-Legitimierung

Wir wissen wahnsinnig viel, aber was wir wissen, ist von unserem Handeln häufig entkoppelt. Unsere Intelligenz nutzen wir oft dazu, die kognitive Dissonanz (das Unbehagen) zu reduzieren, das aus dem Widerspruch zwischen dem „eigentlich gewussten“ und dem persönlichen und politischen Handeln entsteht.

Die wirksamste Strategie gegen kognitive Dissonanz ist die: „Ich kann nichts tun und nichts verändern“ – also bin ich auch nicht (mit)verantwortlich. Klingt logisch, oder? Der Haken ist nur: Es ist nicht die Wahrheit. Wir können etwas ändern und wir haben einen Einfluss. Jede*r von uns. Und das gilt auch für die großen Themen, um die es in diesem Web-Portal geht.

Wir können etwas tun!

Deshalb haben wir eine unvermeidbare Verantwortung.

Man kann sich seiner Verantwortung für das, was einem begegnet und für die Folgen des eigenen Handelns und Nicht-Handelns nicht entziehen. Der Satz von Watzlawick „Man kann nicht Nicht-Kommunizieren“ gilt auch für die Verantwortung an sich. Ob ich etwas tue oder nicht – die Konsequenzen dieses Tuns und Nicht-Tuns sind und bleiben meine Verantwortung, sofern ich bei meinem Handeln eine Wahl habe – und die haben wir in den allermeisten Fällen.

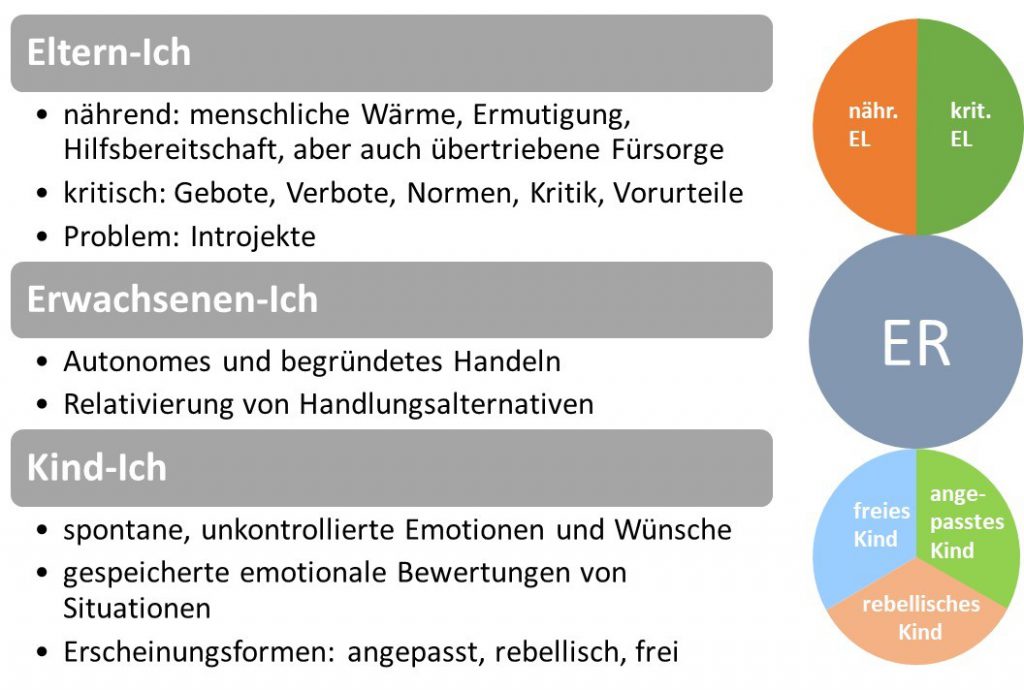

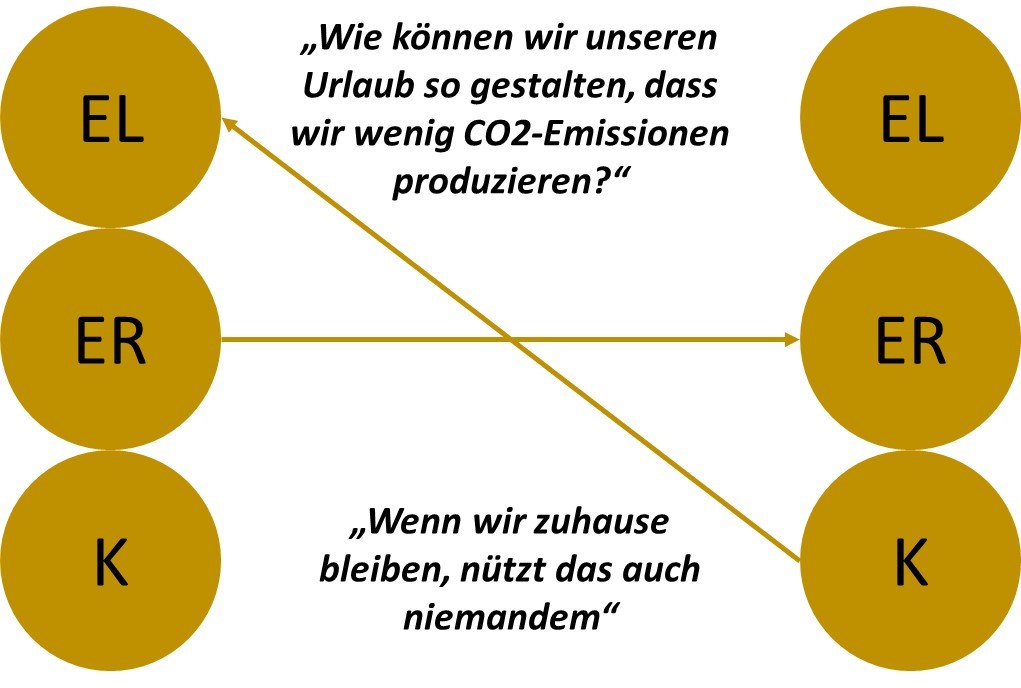

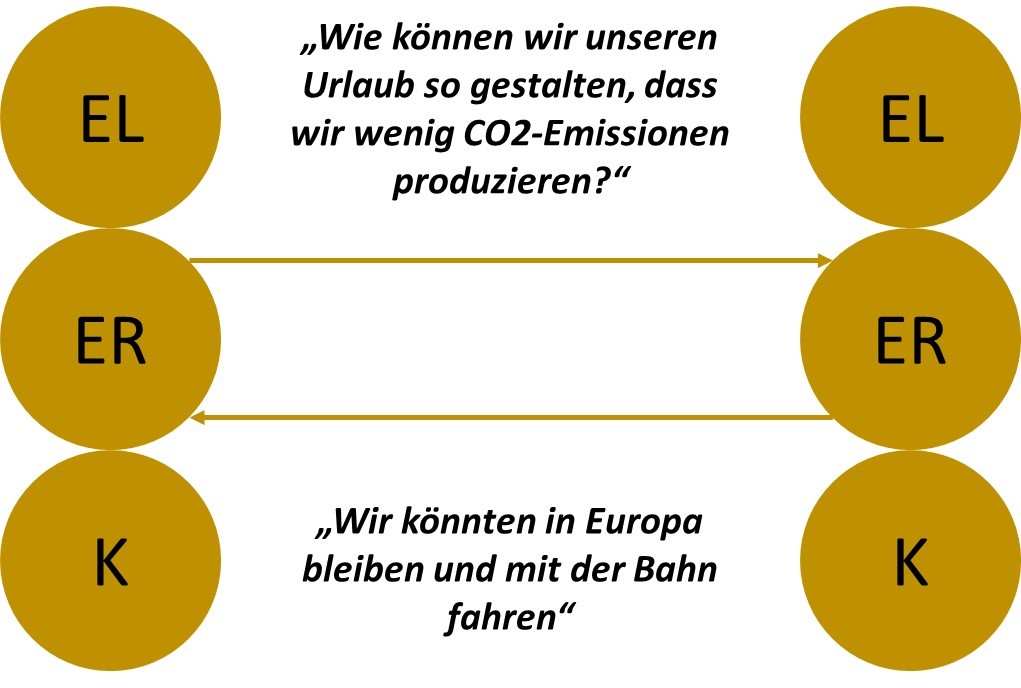

Die Klima-Diskussion im Spiegel der Transaktionsanalyse

Vielleicht kennst Du die Transaktionsanalyse von Eric Berne. Berne hat versucht, ein einfaches Kommunikationsmodell zur kreieren und sich dabei an die Instanzenlehre von Freud angelehnt. Es gibt ein Eltern-Ich (und zwar ein nährendes und ein kritisches), es gibt das Erwachsenen-Ich, das quasi die Vernunft repräsentiert und es gibt ein Kind-Ich, das entweder rebellisch, angepasst oder ganz natürlich sein kann. Mit Hilfe dieses einfachen Modells kann man Interaktionen sehr gut untersuchen.

Was hat das Ganze nun mit unserem Thema zu tun? Es ist sehr schwer möglich, über die Notwendigkeit einer grundlegenden Verhaltensänderung zu sprechen, ohne in die Sprache des Eltern-Ich zu fallen – und zwar des kritischen Eltern-Ich.

Wie wir gesehen haben, passiert dann beim Gegenüber ganz häufig eine von folgenden Reaktionen: er ist ganz schlau und sein Eltern-Ich springt an und er weist uns sofort darauf hin, wo wir selber inkonsequent sind: „Na, und das was ist mit deinen Schuhen, die sind doch auch aus Leder, hahaha.“

Oder er reagiert aus dem Kind -Ich heraus und fängt an, wie herumzuargumentieren, aber nicht aus einer vernünftige Überlegung heraus, sondern aus dem rebellischen Kind-Ich. „Es gab schon immer Klimaschwankungen. (Ich lass mir doch von Dir nichts sagen)“ Mit Rationalität hat das wenig zu tun. Aber es kommt rational daher. Es schaut so aus, als ob es rationale Begründungen wären, dabei ist es nichts anderes als schlichtes Protestieren. Genauso wie das Kind, das keine Zähne putzen möchte: „Aber ich habe doch erst gestern geputzt.“ („Wir machen doch schon so viel in Deutschland“). „Die Milena hat auch nicht geputzt“ („Jetzt sind mal die anderen dran – schau Dir doch die Chinesen an“).

Und dieses ganze Dilemma kann man nicht nur in individuellen Kommunikationen beobachten, sondern es zeigt sich über die ganze Gesellschaft hinweg, findet Ausdruck in Parteien, die AfD ist hier sicherlich der größte Garten rebellische Kinder die man sich vorstellen kann (und in anderen Parteien ist es auch nicht besser).

Wie finden wir einen Ausweg aus diesem Dilemma? Der beste Weg scheint mir nach wie vor der Ansatz der Gewaltfreien Kommunikation bzw der Wertschätzenden Kommunikation nach Marshall Rosenberg zu sein. Dieser Ansatz ermöglicht mir, ganz klar zu sagen, was meine Bedürfnisse sind, wie ich mich fühle wenn sie befriedigt oder nicht befriedigt sind, und was ich vom anderen erbitte. Und ich kann dies ohne den Hauch eines Vorwurfs tun, kann dem anderen in die Augen schauen und muss ihn nicht manipulieren und mich nicht über ihn stellen. Aber ich werde ihm ganz klar sagen, was ich brauche und ich werde unter Umständen auch den Emotionen Ausdruck verleihen, die ich erlebe, wenn ganz wichtige Bedürfnisse nicht erfüllt werden. Dann kann sich jeder überlegen, ob er für mein Anliegen zu tun bereit ist.

An alle ganz tollen konsequenten Superökos

Angesichts der dramatischen ökologischen und sozialen Entwicklungen auf unserem Planeten und innerhalb der Menschheit, ist es ganz klar, dass wir unser Verhalten grundsätzlich ändern müssen und dass die Politik hierfür entsprechende Rahmenbedingungen gestalten muss:

- deutliche Reduktion des Autoverkehrs unter neues Verkehrskonzept, das sogar effizienter sein kann, als der automobile Individualverkehr.

- erhebliche Reduktion des Fleischkonsums und Ersatz durch wohl schmeckend und gesunde Alternativen.

- weitestgehender Verzicht auf Flugreisen

- Neuorientierung des Tourismus, Verzicht der Fernreisen

- Umkehr des Konsumverhaltens von dem Ansatz: was kann ich mir leisten, hin zu der Idee: was brauche ich und wie kann ich das mit nachhaltig und fair produzierten Gütern und ebensolchen Dienstleistungen bekommen.

Da lesen ganz viele Menschen: Verzicht. Es ist der Verzicht auf etwas, was uns nicht zusteht, weil es die Lebensgrundlagen alle zukünftigen Generationen zerstört. Das hat mit Moral eigentlich nichts mehr zu tun, es ist eine Überlebensfrage.

Und dieses Wort vom Verzicht bewirkt natürlich sofort Abwehr. Der Verstand wird sofort nicht mehr dafür benutzt, zu überlegen, wie wir die Probleme lösen können sondern dafür, zu rechtfertigen, dass und warum wir so weitermachen können, wie bisher. Wir wollen Nachteile vermeiden. Wir wollen das es uns jetzt gut geht, dass es bequem ist.

Deshalb ist es von entscheidender Bedeutung, dass alle, die kapiert haben, wie wichtig eine Umkehr ist, mit ihrem ganzen Leben zeigen: man kann ganz wunderbar leben, es kann einem gut gehen, es fehlt einem nichts wirklich wichtiges, man kann froh und glücklich sein – auch wenn man den Verschwendungskonsum aufgibt. Gute Nahrung ist lecker und schmeckt, Bahnfahren ist weniger stressig als fliegen und was die Güter angeht, so ist weniger (hochwertiges) oft mehr. Wenn wir wieder lernen, dass Verbundenheit und Zusammensein eine Quelle des Wohlbefindens und des Glücks ist, wenn wir durch Achtsamkeit einen neuen Zugang zur Natur gefunden haben, auch zu den Tieren, und wenn wir dies auch als Quelle der Freude erleben können, dann ist da nichts von Verzicht. Im Gegenteil, wir gewinnen eine neue Lebensqualität.

Leider haben wir Menschen die fatale Angewohnheit, im sozialen Kontext Dinge zu tun, um uns selbst besser darstellen zu können. Besser zumindest, als andere Menschen. Wir wollen herausragen, besonders sein, oder uns zumindest mit irgendetwas identifizieren, was uns eine tolle Gruppenzugehörigkeit ermöglicht.

Ich sehe immer wieder, dass manche Menschen, die sich auf diesen Weg gemacht haben, allerlei Extreme entdecken und propagieren: da reicht es nicht mehr, weniger Fleisch zu essen, sondern man muss konsequenter Veganer sein und am besten Rohköstler und noch dieses und jenes. Das ist alles in Ordnung, wenn man es für sich selber macht. Aber ich bitte Euch: macht nicht so viel Reklame damit. Lasst uns auf das konzentrieren, was jetzt wirklich wichtig ist und was für jeden, der in der Lage ist, seine Vernunft walten zu lassen, einsehbar ist. Je niederschwelliger der Zugang für die große Mehrzahl der Menschen wird, desto leichter können sie sich auf den Weg machen. Es geht nicht darum, dass wir einen Heiligenschein bekommen und 100.000-prozentig perfekt gesund leben. Es geht jetzt darum, dass wir aufhören den Planeten kaputt zu machen. Deshalb lasst bitte den Wahnsinn mit der Super-Konsequenz und freut Euch mit jedem, der es schafft etwas von dem wegzulassen, was zerstörerisch wirkt. Lasst uns die Community derer, die ein neues, einfacheres und achtsames Leben praktizieren, so einladend wie möglich gestalten. Jede und jeder ist willkommen, auch wenn er oder sie nicht jeden Extrempol ökosozialer Ideen gut findet und mitmachen mag. Je fröhlicher wir die neuen Wege gehen, desto mehr Menschen werden sich anschließen. Richtig ist natürlich, dass wir schon selber los marschieren müssen, um glaubwürdig zu sein. Nur entsteht diese Glaubwürdigkeit nicht durch eine lange Miene und großes Verzichtspathos, sondern durch Freude am Miteinander, an der Natur und an der gemeinsamen Gestaltung von Ideen, die uns wirklich weiter bringen. Let´s Go 🙂

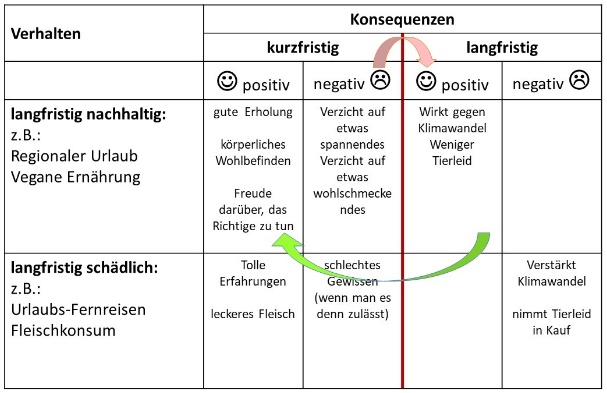

Unser Handeln wird NUR durch die kurzfristigen Konsequenzen für unser Wohlbefinden gesteuert

Unser Verhalten wird ausschließlich davon gesteuert, womit wir uns unmittelbar wohler fühlen. Das bedeutet: nur die kurzfristigen Konsequenzen für unser Wohlbefinden (psychologisch „Belohnung“ und „Vermeidung von Bestrafung“) steuern uns. Deshalb fällt es uns so schwer, unser Handeln danach auszurichten, welche langfristigen Folgen dieses haben wird. Das funktioniert nur, wenn wir uns die langfristigen Folgen unseres Verhaltens so deutlich klarmachen und diese so verinnerlichen, dass wir uns schon JETZT WOHLER FÜHLEN, wenn wir diese beachten. Bewusstheit für Konsequenzen, die nicht unmittelbar erfahrbar sind, ist also der Dreh- und Angelpunkt für die Veränderung von Verhalten.

Wenn man einmal soweit ist, dass man sich die langfristigen Konsequenzen so deutlich klar gemacht hat, dass ein innerer Entschluss in Bezug auf das Verhalten getroffen ist, dann hilft diese Entschlossenheit weiter. Denn wir fühlen uns wohler, wenn wir unseren inneren Entschlüssen treu bleiben.

Genau das ist der Sinn dieses Web-Portals: Uns dabei zu helfen, eine innere Entschlossenheit für nachhaltiges (persönliches und politisches) Handeln zu entwickeln, auch wenn dies zunächst einmal mit dem einen oder anderen Verzicht und mit Aufwand verbunden sein mag.

Warum unser Gehirn auf kurzfristiges Wohlbefinden programmiert ist – und wie wir darüber hinaus gelangen können

Quelle für die folgenden Zitate: „Bewusster leben“ – ein Beitrag von Sébastien Bohler in Spektrum der Wissenschaft vom 29.07.2019.

„Das Gehirn des Menschen ist darauf programmiert, einige grundlegende Ziele zu verfolgen, die seinem Überleben dienen: essen, sich fortpflanzen, Macht gewinnen, dabei möglichst wenig Energie aufwenden und so viele Informationen wie möglich über die Umwelt sammeln. Diese fünf Ziele bildeten das Leitmotiv jener Gehirne, die dem unseren bei der Evolution der Arten vorangegangen sind.“ … „Im so genannten Striatum, einer Struktur im Großhirn unterhalb der Rinde, liegen Neurone, die bei jedem überlebensförderlichen Verhalten Dopamin ausschütten und somit Lust erzeugen.“ … „Dank hoch entwickelter Technologien, sei es für die Ernährung, den Informationsaustausch oder die Herstellung von Gütern, ist dieser Kortex heute in der Lage, dem Striatum fast alles zu bieten, was es will, manchmal ohne Aufwand. Und das Striatum zögert nicht lange; es kann sich selbst keine Grenzen setzen. Das ist in seinem Bauplan nicht angelegt.“

Genau dadurch entsteht die Tendenz, sich ausschließlich durch kurzfristige Verhaltensfolgen ständig positive Verstärkungen (Dopaminausschüttung im Striatum) zuzuführen.

„Deshalb fällt es uns schwer, uns selbst zu zügeln, wenn sich immer mehr Möglichkeiten der Bedürfnisbefriedigung bieten: mit Lebensmitteln oder mit Konsumgütern, die sozialen Status vermitteln, mit Pornografie im Internet oder mit dem Strom immer neuer Nachrichten. Unser Verhalten ist zudem Treibstoff für die Wirtschaft, die es daher nutzt und fördert.“ … „…heute (sterben) mehr Menschen auf der Erde an Über- als an Unterernährung.“ … »Du und ich, wir kümmern uns nicht so sehr darum, was in 20 oder 30 Jahren passieren wird. Was zählt, ist das Hier und Jetzt. Wir müssen uns nicht einschränken, sind frei, mit dem Flugzeug die Welt zu bereisen, neue Autos, Telefone und Computer zu kaufen, … Und wir wollen all das aufgeben? Wofür? Nur der Zukunft zuliebe?« … „Je weiter in der Ferne ein möglicher Nutzen liegt, desto weniger Wert misst das Gehirn ihm bei. Steht eine Belohnung in Aussicht, werden die Neurone im Striatum aktiv – … Studien (Wolfram Schultz et al.) zeigten, … dass die Stärke der Dopaminausschüttung davon abhängt, wie viel Zeit noch bis zur Belohnung verstreichen wird: je länger die Verzögerung, desto schwächer die Reaktion. Deswegen interessieren wir uns weniger für etwas, was in ferner Zukunft bevorsteht.“ … “ Seit Millionen von Jahren überleben vor allem jene Tiere, deren Striatum so konfiguriert ist, dass es eine sofortige Belohnung einer späteren vorzieht. Die riesige Großhirnrinde des Homo sapiens, die ihm immer mehr Möglichkeiten verschaffte, hat sich in den Dienst eines Zwerges (striatum) gestellt, der sich an Macht, Sex, Essen, Faulheit und seinem Ego berauscht.“

Lässt sich etwas an der egoistischen Steuerung durch unmittelbare Belohnung ändern?

Auch hierfür hat Bohler Antworten gefunden:

„Anfang 2017 unternahmen zwei Forscher der Universität Zürich (folgendes) Experiment: Sie luden Freiwillige in ihr Labor ein und gaben ihnen Geld, das sie entweder für sich behalten oder mit einer unbekannten Person im Nachbarraum teilen konnten. Während die Versuchspersonen eine Entscheidung trafen, erfasste ein Magnetresonanztomograf ihre Hirnaktivität.“ … „Die erste bedeutsame Erkenntnis war, dass Frauen häufiger als Männer das Geld mit Fremden teilten. … im Gehirn der weiblichen Versuchspersonen (wurde das Striatum aktiviert). Der großzügige Akt aktivierte bei ihnen also jene Netzwerke, die Belohnung und Freude vermitteln – was üblicherweise den wichtigsten primären Verstärkern vorbehalten ist. So war es bei den Männern: Ihr Striatum wurde aktiv, wenn sie das Geld für sich behielten.“ … „Den Autoren zufolge verhalten sich Frauen wahrscheinlich deshalb in solchen Situationen großzügiger als Männer, weil ihr Gehirn seit der Kindheit entsprechend geformt wurde. Gemäß dieser Hypothese lernen Mädchen und Frauen, sich entgegenkommend und großzügig zu zeigen. Kleine Jungen hingegen werden eher zu einer selbstbewussten, unabhängigen und konkurrenzbewussten Haltung erzogen.“ … „Weibliche Großzügigkeit ist lediglich ein Beispiel dafür, dass das Striatum lernen kann, andere Dinge zu lieben, und dass sich unsere Ziele durch soziale Normen umdefinieren lassen. Eltern, Schule, Medien und Politik können Altruismus, Mäßigung und Respekt vor der Umwelt vermitteln, indem sie diese schätzen und belohnen und das Striatum so auf neue Gleise setzen.“

Das bedeutet wiederum: je mehr wir Werte verinnerlichen und den Wert von Werten auch wirklich ERFAHREN, desto mehr wirkt ein wertgemäßes Verhalten verstärkend (Dopaminausschüttung im Striatum, ihr wisst schon…).

„Um bewusster mit Essen umzugehen, empfiehlt der französische Psychiater und Wissenschaftsautor Christophe André Achtsamkeitstechniken. Eine davon ist die »Rosinenübung«.“ … Indem wir den Resonanzraum unserer Sinne erweitern, bereiten wir dem Striatum mehr Freude, obwohl die Menge an Nahrung kleiner ist. Ein Bewusstsein für das zu entwickeln, was uns umgibt, ist kein realitätsfernes oder unrealistisches Ziel. Es gibt Meditationstechniken, die sich bewährt haben. Die Achtsamkeitsmeditation etwa zielt darauf ab, die eigene Aufmerksamkeit sanft zu lenken und bewusst dem zuzuwenden, was in uns und um uns herum geschieht. Sich kurzfristigen Impulsen und dem Lockruf der schnellen Belohnung zu widersetzen. Sich frei zu entscheiden, langfristig zu denken und die Zukunft selbst zu bestimmen.“

Und darin liegt nun die Bedeutung der spirituellen Erfahrung für das ganze Thema Nachhaltigkeit: Wenn ich ERFAHRE, dass ich zutiefst mit allen Wesen verbunden bin, dann werde ich auch zu Mitgefühl und Mitfreude fähig. Und wenn wir Mitgefühl und Mitfreude üben (bevor wir alle erleuchtet sind), dann könnte es sein, dass wir ein wenig in diese Erfahrung der Verbundenheit hineinwachsen. Teilen also nicht als Askese, sondern als Erfüllung dessen, was wir zutiefst sind.

Quelle: „Bewusster leben“ – ein Beitrag von Sébastien Bohler in Spektrum der Wissenschaft vom 29.07.2019.

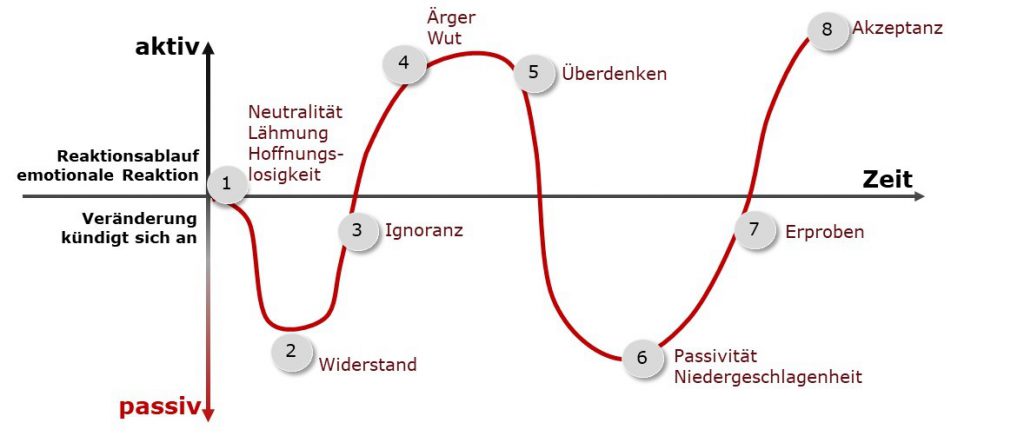

Phasen der Veränderung: Sterben und Neubeginn

In Situationen, die unerträglich und nicht bewältigbar erscheinen tendieren Menschen dazu, Fakten zu verdrängen und zu verleugnen.

Die Sterbeforscherin Elisabeth Kübler-Ross hat diese Muster des Umgangs mit dem (zunächst) scheinbar Unerträglichen erforscht. Sie hat viele Gespräche mit Sterbenden geführt und dabei festgestellt, dass diese oft durch verschiedene Phasen gehen: Phasen des Verhandelns, der Verleugnung, der Wut, bis hin zu einer Phase der tiefen Annahme und des Friedens .

- Unsicherheit

- Nichtwahrhabenwollen und Isolierung

- Angst

- Zorn

- Verhandeln

- Depression

- Zustimmung

Der Vergleich unseres Umgangs mit dem Klimawandel mit den Sterbephasen mag zunächst nicht ganz passend erscheinen: Wir können ja etwas gegen den Klimawandel tun. Warum also der Vergleich mit den Sterbephasen? Weil wir tatsächlich etwas aufgeben müssen, was uns sehr lieb ist: unseren bisherigen Lebensstil, zumindest was eine nicht-nachhaltige Art des Konsumierens, der Ernährung und der Mobilität angeht. Aber dieser Lebensstil ist eng mit unserer Identität verknüpft. Die ganze Werbung arbeitet so: Wenn Du dies oder jenes hast oder machst, bist Du wer – und bist glücklicher als vorher. Wenn Du diese Marke kaufst, dann strahlt etwas von deren Glanz auf Dich ab. So hat sich das Konsumieren in unsere Identität eingeschlichen. Solange wir nicht verinnerlicht haben, dass unsere Identität viel viel mehr ist, als unser konsumierender Lebenstil, werden wir massive Widerstände gegen jede Veränderung aufbauen müssen.

Wenn wir uns die Debatte über den Klimawandel und die Notwendigkeit einer grundlegenden Änderung unserer Lebensweise anschauen, können wir diese Phasen wiedererkennen:

Erst einmal die Verleugnung – schau Dir einfach die Webseiten der „Klimaleugner“ oder die Argumentation der AfD an. Hier wird ganz massiv verleugnet, was eigentlich sonnenklar ist. Es ist so wie bei einem Krebspatienten, der seine Diagnose zunächst einmal nicht wahrhaben möchte. Diese Verleugnung lässt sich übrigens auch in fortgeschrittenen Erkrankungsstadien immer wieder beobachten…

Verleugnung kann übrigens in vielerlei Gestalten auftreten. Auch die Verschwörungstheorien im Zuge der Corona-Krise speisen sich z.T. aus der Verleugnungstendenz.

Auch die Phase des Verhandelns können wir deutlich erkennen: da versucht eine Bundesregierung, mit Kleinstschritten und z.T. widersinnigen Maßnahmen, um grundlegende Veränderungen unserer Lebens- und Wirtschaftsweise herumzukommen. Und auch wir selbst verhandeln: Na ja, diese Flugreise, die anderen Leute reisen ja auch, dann kompensier ich das halt und so weiter .

Und dann gibt es auch Wut. Wut gegen diese ganzen Moralisten, die uns auch noch vorschreiben wollen, wie wir zu leben haben. Eigentlich ist es aber die Wut dagegen, dass ich nicht mehr so weiterleben kann und darf wie ich es eigentlich möchte, wie es mir bequem ist und womit ich gelernt habe, umzugehen.

Wir können diese Phasen nicht vermeiden. Ein Stück weit erleben wir alle etwas davon, nicht linear, eine Phase nach der anderen, sondern in wiederkehrenden Kreisen: mal ist die Wut da, dann wieder die Verleugnung, dann wieder ein Stück Annahme .

Wenn es gut geht, werden wir es aber schaffen, uns auf eine neue Lebensweise einzustellen und wir werden feststellen, dass diese Lebensweise in vieler Hinsicht viel angenehmer ist, als unsere bisherige. Dazu werden wir allerdings nur dann kommen, wenn wir nicht so lange mit den notwendigen Veränderungen warten, bis wir gezwungen sind, schlecht vorbereitet drastische Einschnitte vorzunehmen. Je eher wir die Phase des Annehmens erreichen, desto besser sind wir in der Lage, ins Gestalten zu kommen und uns nicht mehr mit einem unsinnigen sich-wehren gegen das Unabänderliche aufzuhalten.

Deshalb ist es auch so wichtig, nicht nur zu zeigen, dass wir auf eine Katastrophe zusteuern, indem wir einfach so weitermachen, sondern auch: wenn wir jetzt anfangen, endlich zu handeln, dann haben wir die Chance, eine Kehrtwende zu schaffen und wir können ein gutes Leben für alle Menschen erreichen. Dieser Planet hat alle Ressourcen, die wir brauchen, wenn wir aufhören, das Ökosystem und seine Gesetzmäßigkeiten einfach zu ignorieren.

Von der Zukunft lernen: Die Theorie U von Otto Scharmer

Eine der tiefgründigsten Ansätze für die Realisierung von Innovationen und Veränderungen stammt von Otto Scharmer, der die Theory U entwickelt hat. Das wichtigste Element: ZUHÖREN. Das überraschendste: Man kann von der Zukunft lernen – wenn man eine entsprechende innere Haltung kultiviert. Die folgenden Videos geben Dir einen Einblick.

Wie können wir Mut und Entschlossenheit zum Handeln finden?

Die hohe Komplexität und Undurchschaubarkeit führt bei vielen zu einer Lähmung des Denkens und zu der Vorstellung, selbst nichts zu Veränderungen beitragen zu können.

Sobald man jedoch bereit ist, die ehernen Paradigmen unserer Gesellschaft infrage zu stellen, entsteht eine neue Perspektive. Diese Perspektive wird dadurch begründet, dass es bestimmte Themen gibt, bei denen man ganz eindeutig sagen kann, was zu tun ist. Das prominenteste Beispiel hierfür ist der Klimawandel. Hier gibt es – was die Notwendigkeit des Handelns angeht – nichts mehr zu diskutieren. Hier könnten wir also schon einmal raus aus der Falle, dass wir uns nicht sicher sind, OB wir etwas tun müssen. Und wir sehen auch ganz klar, dass jede*r Einzelne etwas tun KANN.

Und es gibt noch etwas, was hier im Video witzig dargestellt ist: Der Klimawandel bedroht das, was Du liebst. Und Du kannst das schützen, was Du liebst.

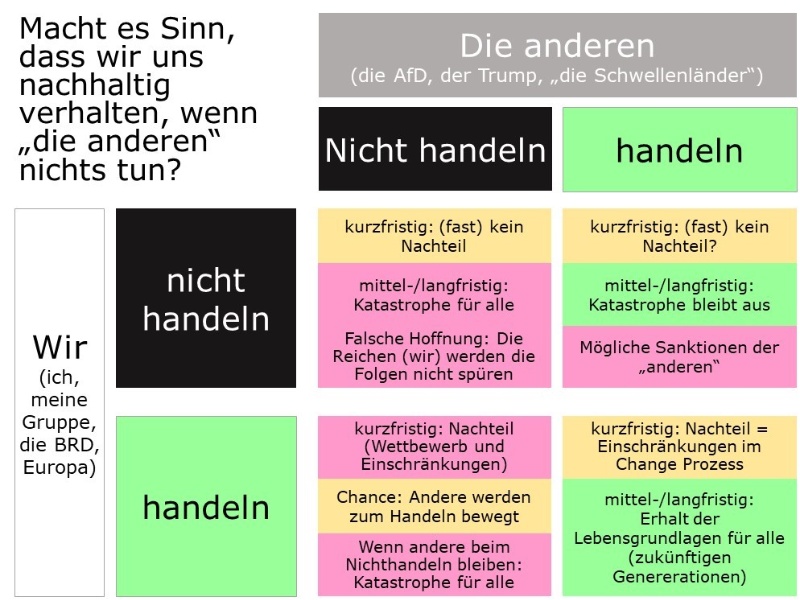

Macht es Sinn, dass WIR HANDELN, wenn ALLE ANDEREN NICHTS tun?

Eine der wichtigsten Fragen, die uns immer wieder gestellt wird ist die folgende:

Die besetzten Badeliegen oder: Warum Gemeingüter geschützt werden müssen

Du kommst ins Hallenbad und möchtest Dich auf eine Liege setzten. Es gibt jede Menge Liegen, auf denen niemand liegt. Du kannst Dich aber nirgends niederlassen, weil alle Liegen mit Handtüchern, abgestellten Taschen etc. schon „besetzt sind“. Würden alle, die gerade keine Liege brauchen, diese wieder freigeben, wäre deren Anzahl ausreichend. So haben einige Leute „besetzte Liegen“, während die Mehrzahl der Badegäste gar keine Liege benutzen kann. Und warum machen die Leute das? Weil sie denken: Wenn ich „meine“ Liege nicht besetze (Handtuch drauf), dann kommt ein anderer und besetzt die Liege – und ich habe gar keine Möglichkeit mehr, eine Liege zu benutzen. Die Vorwegnahme des „asozialen“ Handelns anderer ist also das Kalkül, nachdem man selbst nach dem „wer zuerst kommt, malt zuerst“ handelt. Der maximale Egoismus führt also keineswegs zum größten Nutzen für alle, sondern zum nahezu schlechtmöglichsten Outcome.

Deshalb ist es Unfug zu glauben, mit Selbstverpflichtungen der Industrie könnten wir einen ökologischen Durchbruch schaffen, oder für faire Produktions- und Handelsbedingungen sorgen. Ebenso ist es nicht realistisch anzunehmen, dass die Mehrzahl der Menschen sich nachhaltig verhalten wird, wenn man wenigen (wohlhabenden) erlaubt, mit ihrem Geld zu machen, was sie wollen. Wir brauchen Regeln. Dies wird von denen, die ihre Liege schon besetzt haben, gerne als „Verbotspolitik“ gegeißelt – ist aber nichts weiter als die logische Folge spieltheoretischer Gesetzmäßigkeiten.

Spieltheorie

Wir wollen unseren Ausflug in die Spieltheorie noch etwas vertiefen. Dazu ein Video von Mai Thi Nguyen-Kim:

Die Spieltheorie zeigt:

Wir müssen uns innerhalb jedes sozialen Systems (von der Familie über die Kommune bis zum Staat und zur „internationalen Gemeinschaft“) klare Regeln geben (ja, auch Verbote), wenn wir ökologisches Handeln durchsetzen wollen.

Ohne internationale Regeln werden die Lebensgrundlagen nicht zu retten sein. Da wir aber nicht warten können, bis sich dafür eine Mehrheit findet, müssen WIR es wagen, ANZUFANGEN.

Was Spieltheorie und SUVs miteinander zu tun haben

Hier noch ein konkretes Beispiel, wieso es ohne REGELN nicht geht. Sicher hast Du Dich schon mal gefragt, wie es angesichts überfüllter Städte und Klimakrise möglich ist, dass der Anteil an SUV immer weiter zunimmt.

SUVs sind Ausdruck von Dominanz, von HOCHSTATUS: Ich bin stärker, größer, mächtiger und ich kontrolliere die Situation. Die Frontpartien dieser Autos werden bewusst und gezielt immer aggressiver gestaltet.

Das verleitetete zunächst nur einen gewissen, eher kleinen Teil der Menschen (ratet mal…), sich so ein Auto zu kaufen. Das waren zuerst nur ganz wenige. Nun gab es im Verkehr plötzlich eine neue Situation: Hinter mir, neben mir, vor mir fahren auf einmal bedrohlich wirkende Panzer. Ich fühle mich klein und unterlegen. Und wer will sich schon klein und unterlegen fühlen, wer geht schon freiwillig in den TIEFSTATUS.

Wer darauf empfindlich reagierte, kaufte sich alsbald selbst einen SUV (auch wenn man den nicht besonders praktisch findet und es sich um eine ökologische Peinlichkeit ersten Ranges handelt). Das hatte zur Folge, dass die gefühlte Bedrohlichkeit und die Konfrontation mit blechernem Dominanzgebahren für immer mehr Verkehrsteilnehmer*innen immer bedrängender wurde. Die Folge: Immer mehr Menschen kaufen sich einen SUV.

Und dass das so geschieht, ist kein Zufall. Auch in den Marketingabteilungen großer Autokonzerne sitzen Psychologen. Und ich bin mir sicher: die haben genau das vorhergesagt, was ich hier beschreibe. Und stießen dabei auf offene Ohren, denn so einen SUV kann man wesentlich teurer verkaufen, als kleinere Autos.

Deshalb helfen auch keine Apelle, Selbstverpflichtungen, Aufrufe an die Autokäufer. Das ist psychologisch gesehen Quatsch. Das Einzige, was hier hilft, ist das Verbot solcher Fahrzeuge. Und dieses Verbot wird nur kommen, wenn wir uns gemeinsam als Bürger*innen klar machen, auf welchen Teufelskreis wir hereingefallen sind und gemeinsam demokratisch beschließen, damit aufzuhören.

Moment mal – wir machen doch schon total viel!

Lies dazu auch den SZ-Artikel „Abstieg eines Öko-Stars“ – von der Vorreiterrolle Deutschlands bei der Nachhaltigkeit ist kaum noch etwas übrig.

Briefe aus der Zukunft

Erster Brief, Berlin, 1. Januar 2080

Wo bleibt die Freude, wenn wir uns in manchen Dingen einschränken?

Wenn Du die Vorschläge, Ideen und Empfehlungen auf dieser Webseite liest, dann wirst du vielleicht zuerst denken: Oje, da habe ich überhaupt nichts mehr, woran ich mich freuen kann. Das vermiest mir ja alles! Was „darf“ ich denn überhaupt noch? Woran kann ich mich denn dann noch freuen?

Es ist doch toll, wenn ich mir etwas neues kaufen kann, oder eine weite Reise unternehme, oder ein schickes Auto fahre!

Solange wir unsere Freude vor allem im Konsum suchen, wird es tatsächlich schwierig werden, unseren ökologischen Fußabdruck zu verkleinern. Denn die Zeiten quantitativen Wirtschaftswachstums sind vorbei. Die große Herausforderung liegt darin für jeden einzelnen von uns darin, dass wir uns fragen: Was sind Quellen der Freude in meinem Leben, für die ich nichts konsumieren muss?

Natürlich kann man sagen: Es gibt die Freude, in der Natur zu sein oder mit Freunden zusammen zu sein. Man kann auch sagen, dass es gut ist, wenn wir lernen, uns auch an den kleinen Dingen wieder mehr zu freuen – usw. Aber entdecken kann das jeder nur für sich selbst. Man kann das nicht von außen vorgeben.

Wozu konsumieren wir eigentlich all die vielen Dinge, die wir nicht wirklich brauchen? Ich glaube, es ist nicht nur der Reiz des Neuen (das auch), sondern vor allem das Bedürfnis, dazuzugehören. Der soziale Status scheint schließlich stark durch den Konsum definiert zu werden (zumindest will uns das die Werbung glauben machen). Nur – wenn ich mich genauer frage, was ich eigentlich von meinem sozialen Status habe – nämlich die gesuchte Anerkennung von anderen Menschen – dann bekomme ich die wahrscheinlich viel eher, wenn ich in mich mit meinen Freunden, in der Familie, mit Kollegen ein positives und tiefgehendes, vom Verstehen geprägtes miteinander finde, als wenn ich mit einem dicken SUV durch die Gegend fahre.

Am schwersten wird es wahrscheinlich sein, auf Urlaube in Ländern zu verzichten, die ich nur mit dem Flugzeug erreichen kann. (Fern)reisen sind etwas, das eine Qualität hat, die nicht so leicht zu ersetzen ist. Darauf werden wir nur verzichten, wenn wir zutiefst überzeugt sind, dass wir dem Planeten nicht noch mehr CO2 antun können. Umso wichtiger ist es, die Natur in unserer unmittelbaren Umgebung so zu erhalten, dass wir eben nicht einmal quer durch die Welt fliegen müssen, um wieder unberührte Natur zu finden.

Meist sind wir in Gedanken – und damit entweder in der erinnerten Vergangenheit oder in der phantasierten Zukunft. Von der unmittelbaren Gegenwart bekommen wir nicht viel mit. Und wenn, dann beurteilen wir sofort, teilen die Wirklichkeit in gut und schlecht ein und suchen danach, wie wir uns durch äußere Reize und Dinge etwas besser fühlen können. Wenn wir Achtsamkeit üben und das zu einer Grundhaltung entwickeln, werden wir mehr Freude im unmittelbaren Leben, im Hier und Jetzt erfahren, weil wir wieder viel mehr wahrnehmen, weil wir uns spüren, weil wir das Leben selbst wieder lebendig erfahren. Meditation, in all ihren verschiedenen Formen, kann dabei eine Hilfe sein. Wichtig ist zunächst, dass wir es uns erlauben, jeden Tag eine ablenkungsfreie Zeit zu verbringen, in der wir einfach das wahrnehmen ,was gerade ist. Das fällt am Anfang schwer, aber mit der Zeit wird es immer leichter und zu einer Quelle der Zufriedenheit.

Was macht das Leben lebenswert, wenn es nicht (mehr) der Konsum ist?

Was macht das Leben dann eigentlich noch lebenswert, wenn ich – statt verschwenderisch – nur noch nachhaltig konsumiere, Flugreisen auf das Notwendigste beschränken und Energie einspare, wo es möglich ist? Wenn ich mir genau überlege, ob und was ich kaufe? Wenn ich auf die wundersame Vermehrung von Geldanlagen verzichte? Wenn ich auf Bequemlichkeit verzichte und im Winter keine Erdbeeren mehr kaufe?

Yoga, Zen, Mediation

Gemeinsame künstlerische Aktivitäten

Singen, Tanzen, Spielen

Zusammensein mit Kindern

Die Natur wieder in unseren Lebensraum zurückholen

Zusammensein mit alten Menschen – gegen die Einsamkeit

Öko-cool

Nein, man muss nicht von 100m Entfernung sehen, dass Du voll ökologisch drauf bist. Nix gegen Birkenstock und selbstgestrickte Wollpullover (alles prima), aber Öko ist auch bunt – und High-tech verträglich. Du kannst coole Klamotten haben und stylisch drauf sein, ohne dabei einen ökologischen Fußabdruck wie ein Elefant zu hinterlassen. Und High-tech steckt auch in den Sensoren meines E-Bike-Motors, in meiner Photovoltaik-Anlage usw.

Und was ist, wenn der Klimawandel gar nicht eintritt?

Was wäre eigentlich, wenn der Klimawandel doch nicht so eintritt, wie vermutet und befürchtet. Hätten wir uns dann nicht völlig umsonst angestrengt, hätten wir nicht völlig umsonst Verzicht geübt, möglicherweise unserer Volkswirtschaft Nachteile zugefügt. Schließlich haben wir ja auch Erfahrungen mit nicht eingetretenen Prognosen, wie z.B. denen des Club of Rome der in seinen „Grenzen des Wachstums“ 1972 wesentlich schnellere und z.T. andere Veränderungen vorausgesagt hat, als sie tatsächlich beobachtbar waren.

Richtig ist: Wir können die Zukunft nicht voraussagen. 1980 hätte sich keiner vorstellen können, das es einmal so etwas wie Smartphones gibt, andererseits hätte man in den 70er Jahren vermutet, dass es schon viel früher gelingen würde, in der Raumfahrt Fortschritte zu machen. Genau das Gegenteil ist passiert.

Was also, wenn der Klimawandel gar nicht eintritt? Um diese Frage wirklich einschätzen zu können, müssen wir uns vergegenwärtigen, dass wir gerade dabei sind, unwiederbringliche Ressourcen – und dazu gehören auch die fossilen Brennstoffe – einfach zu verheizen. Diese Ressourcen sind definitiv endlich (auch wenn es mit hohem Energieaufwand möglich sein mag, Kohlenwasserstoffe zu synthetisieren – in den Mengen in denen wir sie heute verbrauchen, sind sie unwiederbringlich weg, wenn sie verbrannt sind.)

Gleichzeitig werden unsere Mülldeponien in zu immer wertvolleren Rohstofflagern, auch wenn die Rohstoffe darin so verteilt sind, dass es nur mit höchsten Aufwand möglich wäre, sie da wieder herauszuziehen. Das heißt, wir gehen generell mit den Rohstoffen der Erde so um, als wären sie unterschüpflich – was nun mal nicht der Fall ist.

Das Artensterben und der Klimawandel haben nicht die gleichen Ursachen, aber es gibt doch ganz deutlich Überschneidungen: z.B. die massive Abholzung der Regenwälder zum Zwecke landwirtschaftliche Nutzung (unter anderem für Palmöl, Sojabohnen als Viehfutter…). Die Arten, die hier aussterben, werden auf alle Ewigkeit verloren sein, es gibt keinen Weg zurück, um diese Arten wieder ins Leben zu rufen. Weiterhin sehen wir, dass die heutige Form des Kapitalismus zwar insgesamt ein gewisses Wachstum des Wohlstandes in der Gesamt-Weltbevölkerung hervorbringt, gleichzeitig aber die Schere zwischen extremem Reichtum und Armut immer weiter und weiter aufgeht. diese Ungleichheit hat zur Folge, dass Demokratien schwach, machtlos werden und letzten Endes korrumpierbar werden. Die gewählten Vertreter der demokratischen Staaten wagen es nicht mehr, notwendige Entscheidungen zum Wohl der Bürger herbeizuführen, weil u.a. Konzerne dies zu verhindern wissen. Der Zusammenhang mit den Mechanismen des Klimawandels ist hier viel subtiler, aber wenn man sich vor Augen führt, das die der größte Teil der Einnahmen von Internetkonzernen wie G—- aus Konsum-Werbung entsteht, erkennen wir: diese Art der Wirtschaft lebt davon, dass Konsum immer weiter gesteigert wird – jenseits dessen, was benötigt wird und wirklich glücklich macht.

Es macht in jedem Fall Sinn, unseren gegenwärtigen Lebenswandel zu korrigieren. Wenn wir das tun, dann werden wir mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht nur die Klimadynamik bremsen, sondern auch unwiederbringliche Arten erhalten, die Gesundheit durch biologische Landwirtschaft stärken, die Lebensfreundlichkeit von Städten und Landschaft durch andere Verkehrskonzepte verbessern und mehr Gleichheit und Fairness in der Weltwirtschaft erreichen. Das, was wir tun müssen, um den Klimawandel zu stoppen, hat also viele positive Auswirkungen darüber hinaus. Es geht nicht nur um die Vermeidung von etwas, was wir nicht wollen – nämlich den klimawandel – sondern auch darum, etwas gewinnen: Wir können Lebensqualität gewinnen für uns und unsere Nachkommen. Dafür lohnt es sich einzustehen, auch wenn der Klimawandel nicht käme (was nicht der Fall sein kann, weil er schon da ist)

Blog: Psychologie – Ethik – Spiritualität

„Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unvernunft“ – Aufklärung im 4.0-Zeitalter.

Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unvernunft (Immanuel Kant, 1784)

Die Aufklärung hat uns – neben

vielem anderen – den Sieg über Hexenverfolgung, Aberglauben und Kirchentyrannei gebracht.

Heute stehen wir vor einer ganz ähnlichen Situation: was im Mittelalter der Aberglaube war, ist heute die

Ideologie der Geldvermehrung um ihrer selbst willen.

Was im Mittelalter der Obrigkeitsstaat war, wurde ersetzt durch eine unbemerkliche Lenkung unsere

Aufmerksamkeit durch Meinungsblasen, PR-Strategien und Populisten.

Was das Unrecht angeht, das im Mittelalter an vielen Menschen begangen wurde (nicht nur an den Hexen) dann brauchen wir nicht einmal Analogien zu bemühen:

Ausbeutung, Unterdrückung, Folter sind heute noch an der Tagesordnung (wenn auch nicht unmittelbar in den deutschsprachigen Ländern).

Was

aber ein Phänomen nie gekannten Ausmaßes ist, das ist die Tatsache,

dass heute eine Mehrzahl der

Menschen über ein umfangreiches Wissen darüber verfügen, welche Folgen

ihr eigenes Handeln hat. Die allermeisten Menschen wissen, dass die

Fortsetzung des gegenwärtigen

Lebensstils die Zukunft unserer Kinder und Enkel massiv beeinträchtigen

wird, ohne die notwendigen Konsequenzen zu ziehen.

Noch nie war die Lücke zwischen Wissen und Handeln so groß, wie heute.

Schon die Aufklärer befassten sich mit der Frage, wie das vernunftmäßig erkannte unser Handeln leiten kann.

Praktisch ist diese Frage bis heute ungelöst. Zumindest auf einer theoretischen Ebene – denn immer mehr Menschen fangen an, zu begreifen, wie wichtig wie relevant und

wie dringend die gegenwärtigen Herausforderungen sind und sie fangen an, aus dieser Erkenntnis Taten folgen zu lassen.

Lasst

uns alle gemeinsam den Ausgang aus unserer selbstverschuldeten

Unvernunft suchen und Wege finden,

wie wir unsere wahren Bedürfnisse befriedigen können, ohne dabei unsere

Lebensgrundlagen und die unserer Nachkommen zu zerstören.

Lebenszeitverschwendung in der Medien-Trance

Es ist überhaupt nichts Schlechtes daran, im Internet zu surfen, einen Film zu gucken, auch mal ein Computerspiel zu spielen, auf YouTube Videos anzuschauen – alles okay.

Problematisch wird es erst dann, wenn Du fast nichts mehr anderes tust, als Dich mit elektronischen Medien zu beschäftigen und Dich von den Inhalten mitziehen zu lassen.

Die Anbieter haben dafür sehr gute Methoden entwickelt:

YouTube bietet Dir immer die Videos an, die Dich am meisten interessieren könnten. Gxxgle weiß das aus deinem Suchverlauf und aufgrund des sonstigen Wissens, das Gxxgle über Dich hat (mehr als Du ahnst…). So klickst Du Dich von einem Video zum anderen, und ehe Du Dich versiehst, sind eineinhalb Stunden vergangen.

Netflix hat eine tolle Methode entwickelt, um in sehr gut gemachten Serien eine spannende Sequenz an die andere zu lagern, wobei diese Sequenzen sich dachziegelartig überlappen, so dass es immer spannend ist. Also bleibt man immer schön dabei. Eigentlich passiert in der Serie gar nicht so viel, man hat das Thema eben nur auf 15 Stunden gedehnt, aber es bleibt trotzdem subjektiv spannend. Und ehe Du Dich versiehst, sind drei Stunden vergangen.

Und auf Facebook – das ja eine tolle Idee ist – chattest Du virtuell mit „Freunden“ – aber Du siehst sie nicht mehr, und facebook bietet Dir eine perfekte Filterblase, die Dir genau die Inhalte anbietet, die Deiner Meinung und Überzeugung entsprechen – was will man mehr.

Wenn wir uns anschauen, wie viel Zeit jede*r Bürger*in in Deutschland mit Medienkonsum verbringt, dann sind das durchschnittlich über drei Stunden Fernsehen am Tag, dazu kommt Internet, dazu kommt Radio – ein Innehalten ein gegenwärtig werden, ein sich selber spüren, in den lebendigen Dialog mit anderen kommen – das wird immer weniger.

Auch die Bereitschaft, sich mal mit einem Thema so zu beschäftigen, dass man sich dabei ein wenig anstrengend, wie das bei der vorliegenden Webseite durchaus der Fall ist – diese Bereitschaft wird immer geringer. Wir sind es gewohnt, dass uns alles mundgerecht serviert wird (die Werbung und das Marketing buhlen um unsere Aufmerksamkeit), so dass wir möglichst wenig nachdenken müssen. Alles muss einfach, cool und mundgerecht serviert werden. Wirklich selber denken, das wird immer mehr zu als zu anstrengend empfunden. Das macht einerseits unpolitisch – und zugleich anfälliger für politische Verführung a la AfD.

Wir bleiben in dieser Medien-Trance, bis wir gar nicht mehr merken, dass die Welt an und unser Leben irgendwie an uns vorbei gezogen ist und sich Dinge entwickelt haben, die wir so nicht mehr wollen.

Nur durch eine wesentlich größere Bewußtheit in der Gesellschaft kann ein nachhaltiger Lebensstil entwickelt werden. Bewußtheit entsteht, wenn ich immer wieder inne halte und mir gewahr werde wo ich den hier und jetzt überhaupt bin, was ich wirklich spüre und sehe, wer wirklich vor mir steht. Und dann kann ich mich vielleicht auch mit komplexeren Themen auseinandersetzen und mir im Dialog mit anderen eine eigene Orientierung erarbeiten.

Warum halten wir an Meinungen fest? Warum polarisieren wir?

Bernadette Gruber schreibt in der Zeit (3.6.19): Je stärker ein Thema polarisiert, desto faktenresistenter werden wir. Wie ist das zu erklären?

Hypothese 1: Dueling facts

Voraussetzungen: a) Es gibt eine Bedrohung (Krankheit, Klimawandel) b)

Ich habe keinen direkten Einfluss auf die Bedrohung. c) Andere vertreten

eine Strategie, die ich nicht

teile.

DANN kann ich d) folgende Vorstellung entwickeln: Wenn ich nur andere

die Meinung vernichten könnte (die meiner Meinung entgegensteht), könnte

ich damit auch dasjenige

kontrollieren was mich bedroht. Daraus lässt sich die Vehemenz erklären,

mit der bestimmte Auffassungen vertreten werden: Wenn nur die

Klima-resistenten Politiker nicht währen –

dann könnten wir die Bedrohung durch den Klimawandel in den Griff

bekommen (was in der Verkürzung eben nicht stimmt).

Am Beispiel der Masern: „Da

uns die Kontrolle über die Gesundheit genommen werden soll, gibt es sie also, die Kontrolle, wir könnten sie

haben. Dieser Gedanke ist erleichternd und daher wird der Kampf gegen

Impfgegnerschaft getragen vom Genuss dessen, dass es Impfgegner gibt –

oder eben die Pharmaindustrie. Es gibt

deshalb keinen wirklichen Drang, nach neuen Wegen der Verständigung zu

suchen. Zu stark ist der böse Andere mit der Illusion der eigenen

Unversehrbarkeit verknüpft – der

phantasierten Kontrollierbarkeit negativer Einflüsse auf unseren Körper.„

Hypothese 2: Meinungs-Gruppen und soziale Identität

Unsere Meinungen sind eng verknüpft mit unserer Vorstellung von uns

selbst. Aus unseren Meinungen ziehen wir Identität. Je deutlicher es

wird, dass es andere Menschen gibt, die

anderer Meinung sind, desto mehr können wir soziale Distinktheit

(Unterscheidung) gewinnen. Wir gehören jetzt zur Gruppe derer, die DIESE

Meinung vertreten. Damit greift der

Mechanismus der soziale Identitätsbildung. Wir entwickeln soziale Identität

über Gruppenzugehörigkeit. Der Gruppe, zu der wir uns zählen, schreiben

wir eine höhere Wertigkeit zu und werten andere Gruppen tendenziell ab.

Durch

Gruppenzugehörigkeit grenzen wir uns ab, versuchen, sozial besser

dazustehen. Wenn wir unsere Meinung ändern, verlieren wir die

Zugehörigkeit zu einer (gedachten) Gruppe, die wir

vorher mit viel (innerem) Aufwand (im Kopf) zur „besseren“ Gruppe

erklärt haben.

Hypothese 3: Vermeidung kognitiver Dissonanz (Festinger)

Wir wollen nicht eingestehen, wenn wir uns anders verhalten, als dies zu

unseren (eigentlichen) Überzeugungen passt. Oft passen wir lieber

unsere Überzeugung dem Verhalten an, als

umgekehrt. (Ich will nicht auf Fleisch verzichten, also erkläre ich,

dass Fleisch beim Aldi kaufen ok ist)

Hypothese 4:

Unsere Verhalten samt unseren Überzeugungen oder Meinungen sind

identisch mit unserem Lebensstil. Unser Lebensstil ist weitgehend

identisch mit dem, was wir für unser Ich halten:

Wer bin ich noch, was bleibt von mir übrig, wenn ich von meinen

Meinungen absehe, wenn ich meinen bestimmten Lebensstil ändere, wenn ich

damit die Zugehörigkeit zu (gedachten)

Gruppen verliere?

Hypothese 5:

Wenn man das weiter spinnt, dann sieht man, dass sich viele Menschen gar

nicht vorstellen können, eine andere Perspektive auf die Wirklichkeit

einzunehmen. Der Lebensstil wird

konsistent gemacht mit den Meinungen und letzten Endes zu einer Art

Wirklichkeitsmodell, an dass alle Fakten und Wahrnehmungen angepasst

werden. Unsere gesamte Wahrnehmung und

Informationsverabeitung ist so organisiert, dass sie unsere Auffassung

von der Welt nicht etwa infrage stellt, sondern vielmehr stützt.

Unsere Realität ist nicht die Wirklichkeit

Unser neuronales System ermöglicht uns, ein Modell der Realität zu erzeugen, dass es uns erlaubt, dass wir uns in dieser bewegen. Die Wirklichkeit selbst – wie sie AN SICH ist – können wir nicht erkennen. Wir können nur ein Bild erzeugen über die Wirklichkeit. Das trifft auch für die Vorstellung über uns selbst zu, für unser Ich-Gefühl. Unser Realitätsmodell steht zur „wirklichen Wirklichkeit“ in einem ähnlichen Verhältnis wie eine Landkarte zur Landschaft. Wir können uns mit dieser Landkarte und den nötigen Sensoren (Sinneswahrnehmungen) in dieser Wirklichkeit bewegen, ohne sie je unmittelbar wahrzunehmen. Und gerade weil unser Verhältnis zur Wirklichkeit so fragil ist, kleben wir an unseren Vorstellungen – damit alles schön stabil bleibt.

Was ist dieses Ich?

Das bewusste Ich kann als der Schnittpunkt unserer Sozialisation, unserer Lernerfahrungen und Konditionierungen, unserer genetischen Ausstattung, unserer Gedanken, Emotionen, Überzeugungen usw. verstanden werden.

Ausgehend von den Bedingungen unseres Lebens (von der Zeugung und der genetischen Ausstattung, über alle Erfahrungen dieses Organismus, der wir sind – bis jetzt), erzeugt unser neuronales System einen Bewusstseins-Film.

Das Ich ist die Hauptperson um die sich in diesem Film buchstäblich alles dreht, denn wir erleben uns ja als Mittelpunkt unserer Welt (wie alle anderen 7,79 Milliarden Menschen auch). Der Film aber ist eine Konstruktion, ein Modell der Wirklichkeit, das von unserem neuronalen System erzeugt wird. Dieses Film-Konstrukt korreliert mit der Wirklichkeit, aber die Wirklichkeit selbst, die Realität „an sich“ können wir mit dem Alltagsbewusstsein nicht erkennen.

Das Ich („I“) ist verbunden mit dem „Me“, dem sozialen Ich, das uns von anderen gespiegelt wird. Im Schnittpunkt all dessen identifizieren wir uns als der oder diejenige, die wir sind. Dieses Ich ist dann aber auch das Ich, die Person. Dahinter steht nicht noch mal ein anderes, wahres Ich, sondern nur Vor- und Unbewusstes, die Vorläufer-Prozesse des Bewussten. Was wir sind, ist eher als Prozess zu beschreiben, denn als etwas Feststehendes. Wir sind der Prozess, in dem sich grundlegende Gesetzmäßigkeiten des Lebens vollziehen und dabei sich wandelnde personale Strukturen hervorbringt.

Alles, was wir sind, entsteht aus Bedingungen, die diesen Prozess hervorbringen. Das, was wir als Ich erfahren, ist etwas abhängiges. Dieses abhängige Ich steht in einem Wechselspiel mit seiner Umwelt, die durch die Einwirkung des Ich (der Person) verändert wird – und als veränderte Umwelt wieder auf die Ich-Person einwirkt – ein Wechselwirkungs-Kreislauf entsteht, der sich unser ganzes individuelles Leben hindurch entfaltet.

Der Begriff des Selbst hingegen meint – in einem spirituellen Sinn – noch etwas anderes: unsere wahre Natur, die grundlegende Natur unseres Seins, die erfahrbar wird, wenn wir alle Identifikationen weglassen. Man könnte sagen: es gibt kein „wahres Ich“, aber es gibt ein „wahres Selbst“. Dieses Selbst aber ist transpersonaler Natur.

Menschen, die eine tiefe spirituelle Erfahrung machen, drücken diese oft als „Leerheit“ aus. Im Sanskrit wird es als Sunyata ausgedrückt.

Aber auch dieses Wort ist irreführend, wie alle Begriffe nicht zur Beschreibung der fundamentalen Wirklichkeit taugen, weil ein Begriff nie die Wirklichkeit selbst ist, auf die er zeigt.

Auch wenn uns eine solche tiefe Erfahrung noch nicht zuteilgeworden sein mag, so können wir doch eine große Freude empfinden, wenn wir unser Bild von der Wirklichkeit erweitern, indem wir anerkennen, dass wir mit allen Wesen zutiefst verwandt sind. Den es ist das EINE LEBEN, das sich in allem vollzieht. Die Lebendigkeit in uns ist die gleiche Lebendigkeit, wie die aller Lebewesen. Diese Sicht ermöglicht uns mehr Mitgefühl – und Mitgefühl ist eine Erfahrung der Verbundenheit.

Wenn nun dieses Ich vollständig von Bedingungen abhängt, die nicht Ich sind, können wir dann auf irgendetwas stolz sein, etwas als Eigentum haben, ja gar etwas ausbeuten zu unserem individuellen Nutzen? Es gehört zu den Eigenheiten unseres Ich-Films, dass wir den Eindruck haben, auf etwas stolz sein zu können, etwa auf Eigenschaften wie Schönheit, Kraft oder Intelligenz – obwohl uns ja alles geschenkt ist, was es dazu braucht. Dieses „stolz-sein“ ist nichts anderes als ein Belohnungsmechanismus, der sich in unserer evolutionären Steinzeit als Überlebensvorteil erwiesen hat. Aber das bedeutet nicht, dass das Ich der Urheber unserer Schönheit, Kraft, Intelligenz wären (und umgekehrt auch nicht der Schuldige für alles, was wir vermissen), das ist eine Illusion. Natürlich muss sich jeder Organismus als Träger des Lebens darum kümmern, dass seine organismischen Bedürfnisse erfüllt werden. Dabei wird er das Leben anderer Wesen beeinflussen, ja er muss sich sogar von ihnen ernähren (auch Pflanzen sind ja Lebewesen). Aber wenn eine Spezies anfängt, dabei ihre Lebensgrundlagen zu zerstören, weil Teile der Population über das, was sie benötigen, weit hinausgehen und die Ressourcen aller anderen Organismen so beschneiden, dass diese nicht mehr überleben können – dann wird diese Spezies nicht überleben können. Genau dies droht derzeit das Schicksal der Menschheit zu werden.

Der im Westen hoch gehandelte Begriff des Individuums zeigt nur eine Seite unserer Wirklichkeit, nämlich die des Person-Seins. Aber dieses Personsein ist eingebunden und in einem umfassenden Sinn abhängig von anderen Einflüssen und Gegebenheiten. Der Aspekt des eingebunden- und eingewoben-seins geht in dem Begriff Individuum verloren. Deshalb ist der Individualismus eine zu einseitige Beschreibung der Wirklichkeit unseres menschlichen Daseins.

Der westliche Ego-Individualismus nach dem Motto: „Jeder macht, was er will. Koste es, was es wolle“ – diese Form des Individualismus ist ein Irrweg. Es ist ein grandioses Missverständnis dessen, was wir sind, was wir brauchen und was unsere Mitwelt von uns braucht.

Leider arbeitet sich auch die westliche Psychotherapie überwiegend an der Optimierung des Ich ab und findet nicht den Weg zum Selbst. Natürlich brauchen wir ein gesundes Ich. Aber wirklich gesund ist dieses Ich dann, wenn es sich als (mit seinen Mitwesen und allem Seienden) verbundenes Ich erkennen kann und nicht nur als isoliertes IndiEgoUm.

All dies ist natürlich wiederum nur eine abstrakte, begriffliche Konstruktion der Wirklichkeit. Lasst uns daher der Spur folgen, die uns der alte Zenmeister Dajo Kokushi gezeigt hat:

Daio Kokushi: Über Zen

Es gibt eine Wirklichkeit, die vor Himmel und Erde steht.

Sie hat keine Form, geschweige denn einen Namen.

Augen können sie nicht sehen.

Lautlos ist sie, nicht wahrnehmbar für Ohren.

Sie Geist oder Buddha zu nennen, entspricht nicht ihrer Natur,

wie das Trugbild einer Blume wäre sie dann.

Nicht Geist, noch Buddha ist sie;

Vollkommen ruhig erleuchtet sie in wunderbarer Weise.

Nur dem klaren Auge ist sie wahrnehmbar.

Das Dharma ist sie und wirklich jenseits von Form und Klang.

Das Tao ist sie und Worte haben nichts mit ihr zu tun.

In der Absicht, Blinde anzuziehen,

ließ Buddha seinem goldenen Munde

spielerische Worte entspringen;

seitdem sind Himmel und Erde überwuchert

mit dichtem Dornengebüsch.

O meine lieben und ehrenwerten Freunde,

die ihr hier versammelt seid:

Wenn ihr euch danach sehnt,

die donnernde Stimme des Dharma zu hören,

gebt eure Worte auf,

entleert eure Gedanken,

dann kommt ihr soweit,

das eine Sein zu erkennen.

(Daio Kokushi, um 1300 n. Chr.)

Meditation und Achtsamkeit – Freude am Sein

Wie kannst Du mehr Achtsamkeit entwickeln? Für manche ist Meditation ein Weg und eine Hilfe, Achtsamkeit in Ihrem Alltag zu kultivieren. Meditation kann unabhängig von einer Konfession oder irgendeiner Glaubensrichtung praktiziert werden. Bei der Meditation geht es ja eher darum, hinter die Gedanken zu schauen…

Geführte Meditation mit Mooji, einem sprituellen Lehrer aus der Advaita-Tradition

Geführte Meditation mit Eckhart Tolle, einem bekannten sprituellen Lehrer, der das Buch „Jetzt“ geschrieben hat.

Geführte Mediation mit Willigis Jäger, einem Benediktinermönch und Zen-Meister, der den Benediktushof, ein Zentrum für Spirituelle Wege, gegründet hat.

Tipps zum Meditieren von Alexander Poraj, einem Zen-Meister und Schüler von Willigis Jäger.

Es ist ganz entscheidend für die Entwicklung eines nachhaltigen Lebensstils, dass wir unsere Identität tiefer gründen, als auf Konsumhandlungen. Meditation ist ein Weg, das Leben viel intensiver zu erfahren, so dass es gar nicht mehr so viele ständig neue Außenreize braucht, um gut mit sich sein zu können.